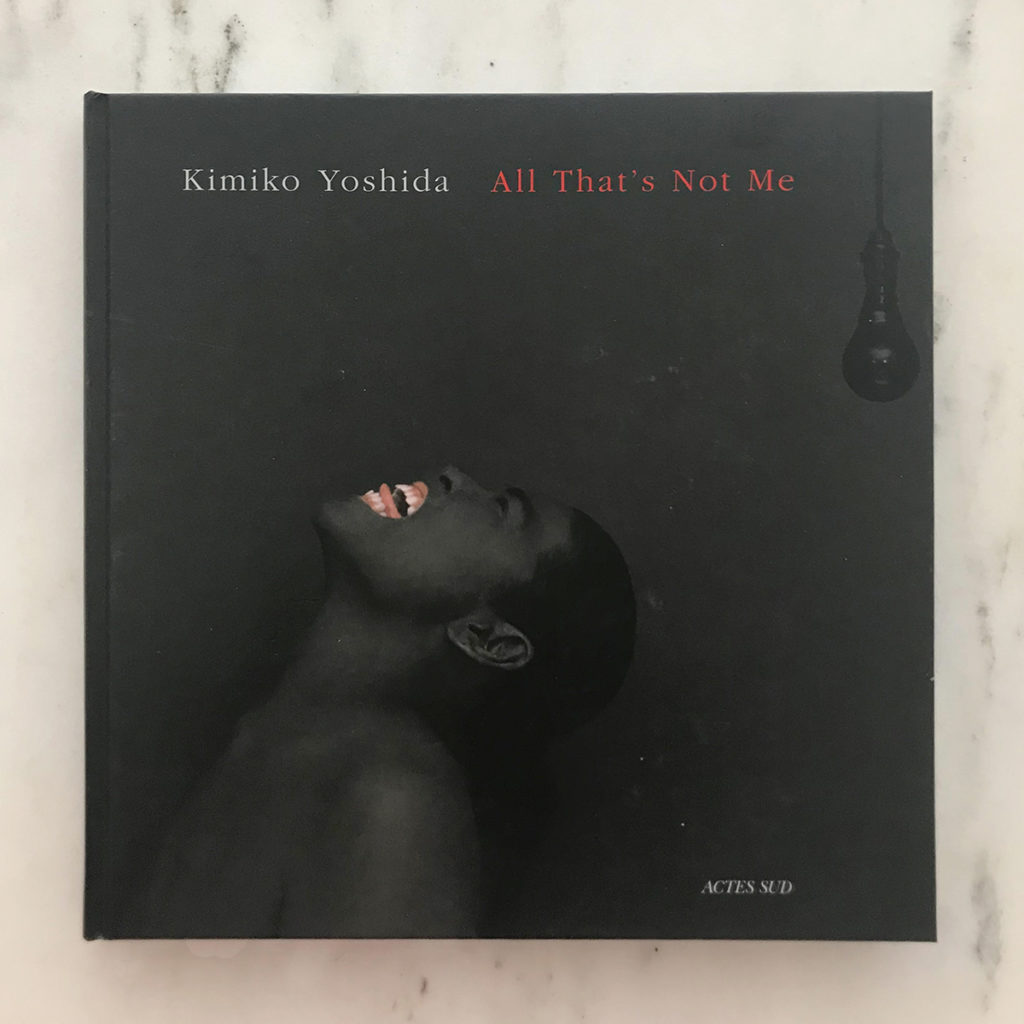

TOUT CE QUI N’EST PAS MOI, Actes Sud

Arrivée de toujours, qui t’en iras partout.

Arthur Rimbaud, À une raison.

L’ÉTRANGETÉ DE CES VISAGES SANS VISAGE

LE TEMPS, SON SEUL CONTEMPORAIN

SORTIR DE SON APPARTENANCE, S'EXILER DE SON ORIGINE

HORS DU CHARNIER NATAL

UNE LUMIÈRE DE MORT QUI NE CESSE DE DÉTRUIRE LA MORT

S'IDENTIFIER NON À UN IDÉAL IMAGINAIRE, MAIS À UNE IDÉE IMMATÉRIELLE

LA POLYPHONIE DE L’ÊTRE

UN ESPACE LIBRE POUR LE JEU DU TEMPS

L’IMAGE UNIQUE D’UNE FIGURE UNIQUE DANS L’IMPERSONNALITÉ ANONYME DE L’UNIVERSEL

ÊTRE TOUJOURS PLUS DANS LA TRANSFORMATION DE SOI

DANS UN AU-DELÀ DE CE QUE MONTRE L’IMAGE, LA CAUSE DU DÉSIR DE VOIR

L’INÉPUISABLE ÉCLAT DE CE QUI MANQUE

UNE CÉRÉMONIE DE LA DISPARITION

Elle sourit en inclinant la tête et vous lance d’une voix claire : «Tout ce qui n’est pas moi m’intéresse. » Qu’est-ce qu’elle entend par là ? On n’en sait rien, mais on l’approuve, parce qu’on devine brutalement que tout ce qui sera identitaire, généalogique, voire génétique, que les origines religieuses et sociales ou familiales, que tout cela sera enfin court-circuité, nié, dépassé. Elle a aussi cette formule, très serrée : « Chaque photographie est une cérémonie de la disparition.» Attendons la suite : «Mes autoportraits sont des natures mortes. Ce que je montre, c’est l’image d’un cadavre.» Mais oui, bien sûr, un cadavre. On voit immédiatement de quoi il s’agit, de l’être et du néant, de la vanité de l’image, de la vie et de la mort, et surtout du dépassement du narcissisme.

Elle parle ainsi : «Montrer, ce n’est pas donner à voir tout. Regarder, c’est voir que quelque chose échappe au regard, que l’image laisse à désirer.» Elle insiste : «Ce que le regard voit dans l’image n’est pas ce qu’il regarde. C’est le manque dans l’image qui captive le regard.» Il n’y a donc de désir que de ce qui manque ? Mais oui, c’est tout à fait ça. Dans la foulée, elle précise : «Une œuvre est un symptôme réussi, c’est-à-dire transformé. L’art, c’est ce qui transforme.» Transformation, ce sera donc là le maître mot de Kimiko Yoshida.

Au passage, elle vous rappelle à l’ordre : «L’autoportrait n’est pas un reflet de soi, mais une réflexion sur la représentation de soi.» On la croit volontiers quand elle affirme tourner le dos à toute «quête identitaire» et à ce qui va avec : blessure narcissique, recherche incessante de l’origine, revendication furieuse de l’appartenance, repli sur soi, ennui, humiliation. Naturellement, l’artiste récuse les stéréotypes fatigués du communautarisme et son idéologie de ségrégation qui éclairent l’époque d’une drôle de lumière brune. Son œuvre parle plutôt du bonheur d’être soi sans se croire identique à soi, sans s’identifier à aucune mémoire, à aucun clan, à aucune famille.

On apprend que ce sont des Autoportraits, mais il est étrange de voir à quel point ils ne se ressemblent pas. L’autre étrangeté est que ces visages tous si différents tendent à se confondre presque intégralement avec la couleur monochrome du fond et à y disparaître. Qui est cette jeune femme qui se cache derrière son propre masque ? Impossible de le savoir vraiment. D’où vient-elle ? Du Japon, bien sûr, mais aussi de beaucoup plus loin : Grèce, Mésopotamie, Perse, Égypte, Judée, Yémen, Amazonie, Afrique, Nouvelle-Guinée... Elle entre dans une géographie dérobée, elle a l’air intense et très calme.

Que veut-elle montrer en se cachant en pleine lumière ? Que regarde-t-elle, penchée à l’intérieur d’elle-même ? S’occupe-t-elle seulement de vous ? N’est-elle pas simplement entrée en méditation ? En lévitation ? Ne jouit-elle pas d’une très étrange liberté ? Elle s’est visiblement glissée dans la sensation bienheureuse d’être. La formule, merveilleuse, est de Montaigne : «C’est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être [1].» On la regarde et l’on éprouve qu’elle a pénétré en effet dans l’«absolue perfection». Oui, l’artiste, dans ses Autoportraits, et par-delà toute image de soi, sait parler et jouir loyalement de son être. Sans contrepartie, sans envers. Vu comme ça, l’art, ou ce qu’on appelle ainsi, devient naturel.

Autoportraits sans doute, mais dégagés des pesanteurs de la ressemblance, arrachés à la lourdeur psychologique, affranchis de la gravitation universelle, aériens. Prolongement soudain d’un Éden présocratique. Hors d’atteinte de la parodie nihiliste habituelle, de l’érotisme trash ambiant, du sentimentalisme imposé. Un art qui ne serait pas uniquement rongé par la mort. Loin, très loin du déferlement des crispations identitaires, des revendications piégées de la ségrégation communautaire, de la complaisance pour le déterminisme social ou religieux, du rôle usé du gender et des fausses valeurs de l’appartenance.

Ces visages qui dévorent l’espace par-delà l’image où ils disparaissent me conviennent. Ils ne ressemblent à rien et me touchent d’autant plus. Je reconnais, cependant, dans leur présence concentrée, dynamique et universelle, tous les visages de femmes que je connais. Ces Autoportraits s’incorporent, dans la bulle inversée du Temps retrouvé, toutes sortes de rituels oubliés et de mythologies intemporelles. Ils sont passés chez le Titien, le Gréco, Vélasquez, Rembrandt, Fragonard, Manet, Picasso, Bacon, Warhol… Ils prennent sur eux toute l’histoire du portrait, et la phagocyte. Ils contiennent toutes les Vénus et les reines de Saba, les Judith et les Salomé, les Marie-Madeleine et les Marilyn, les Suzanne au bain et les messagères des dieux, les guerrières, les saintes, les courtisanes ou les sultanes... Nus debout ou descendant l’escalier, effigies de face ou de profil, déesses, baigneuses, reines, infantes, passantes, baigneuses, fleurs du mal, jeunes filles en fleur.

L’ÉTRANGETÉ DE CES VISAGES SANS VISAGE

«À quelque fête de nuit dans une cité du Nord, écrit Rimbaud dans les Illuminations, j’ai rencontré toutes les femmes des anciens peintres.» Kimiko Yoshida a fait comme lui. Mais ses Autoportraits demeurent un comble d’incongruité au regard de l’histoire. Il faut regarder et comprendre la présence, l’effacement, l’instant portés par ces images intenses et pacifiées. Ces femmes sont singulières. Ce qui les rend encore plus troublantes. Mais il reste pourtant l’étrangeté de ces visages sans visage, insaisissables, somptueux et fragiles, lévitant dans un éther immobile, comme un vent frais dans un ciel clair.

Soudain, il n’y a plus qu’elle. Elle vient de surgir ici, dans une vibration du présent. Le passé sans cesse annulé. L’avenir inutile. Il n’y a enfin plus rien à interpréter. On est seulement là devant quelque chose d’incompréhensible. On est à la fois dedans et dehors, il n’y a plus dedans ni dehors. Quel repos, quel silence, quelle précision. Comme si la condition humaine avait trouvé sa figure primordiale, incomplète et pleine, étant à la fois absente et révélée.

Kimiko Yoshida se glisse, ici et maintenant, en pleine lumière et cependant en plein mystère, dans la sphère du vrai détachement où la figure de l’infini se dévoile. Elle s’est organisée pour gagner ce paradis de présence révélée. La «cérémonie de la disparition» s’est accomplie et se renverse en révélation pure. La figure révélée tend vers l’intangible, elle est au bord de s’évanouir dans le fond monochrome, de se dissoudre dans la couleur unique, de disparaître de l’image. Ce qui apparaît dans l’image, c’est d’abord la disparition, où la figure disparue se révèle comme apparition en cours de disparition. Quand le visage s’efface sous la couleur uniforme, il apparaît comme la disparition dans laquelle ce qui a disparu a encore l’apparence de ce qui a disparu.

Ce qu’on appelle révélation est cela même : l’invisible devenu apparence. L’image suppose l’absence et l’effacement de ce qu’elle représente, elle s’identifie à ce qui subsiste dans l’absence. Ce qui rend possible l’image est la limite où elle s’efface, la limite où se montre ce qui demeure quand il n’y a rien.

C’est là l’ambiguïté que l’art de Kimiko Yoshida affiche et dissimule, l’ambiguïté qui est le fond sur lequel l’image continue d’affirmer l’absence de la figure révélée dans son effacement. Entre figuration et abstraction : abstraire la figure, toujours soustraire, toujours enlever – et figurer l’absence, effacer encore, faire encore disparaître.

La disparition à l’œuvre dans ces images - l’image de la disparition, l’image comme lieu de la disparition - nous découvre un effacement plus essentiel. L’image de la disparition est devenue une disparition de l’image. L’obscurité éclairant la nuit s’échange enfin contre la douceur du jour, sous un soleil constant. La révélation en couleur a eu lieu.

Le résultat est profond.

Portrait de l’artiste en figure mythologique fondamentale : regardez les un par un, ces Autoportraits, la figure est chaque fois essentielle, intemporelle. Elle pourrait être phénicienne, sumérienne, babylonienne, assyrienne, étrusque, peu importe. Elle a été tour à tour gorgone, vestale, martyre, madone. Elle peut être à la fois Athéna, Artémis et Aphrodite, Iris, Circé ou Diane, Lucrèce et Antigone, Cléopâtre, Olympia, Béatrice, Ophélie… La sarabande tourne sur elle-même.

LE TEMPS, SON SEUL CONTEMPORAIN

On la voit, noire déesse, blanche idole, substance féminine en lévitation ou en extase, dégagée, profonde, sublime, méditative, indifférente, concentrée, sûre d’elle-même, secrète, effacée, majestueuse, aristocratique, silencieuse, aérienne, solennelle, excessive, fraîche, intemporelle, hiératique, belle, intense, gaie, universelle, irrésistible, inatteignable, heureuse, désirable, inentamable, rigoureuse, inquiétante, inflexible, sensible, différente… Toutes les vérités, à bien y réfléchir, sont bonnes à lui dire, tous les rôles lui conviennent, le reste s’ensuit. Si vous voulez être aimé, commencez, comme elle, par vous aimer vous-même. Et arrêtez de barber tout le monde avec les aléas désespérants de votre soi-disant identité : des origines sociales forcément insatisfaisantes, une histoire familiale à coup sûr malheureuse, un gender qui vous pose des problèmes, le virus religieux qui vous pourrit la vie, l’impasse de votre appartenance ethnique, votre hérédité incertaine, votre pathos confus, vos manies généalogiques sans issue, vos embarras psychologiques et votre amour pour votre petite différence. Car, par-delà les clichés et la banalité convenue de votre revendication narcissique, vous êtes le plus lourdement dans l’opinion générale quand vous vous croyez une exception, et, corrélativement, quand vous vous croyez universel, vous n’avez tellement rien de l’exception qui force l’unanimité et s’impose à tous comme un facteur de vérité - l’exception étant bien la seule position qui permette la percée.

Tout le monde en convient, cependant presque personne n’ose penser les conséquences : le ghetto, paradigme occidental de l’exclusion et de l’homogénéisation, signe la faillite de l’universalisme. D’où la ségrégation narcissique, l’ennui sexuel, l’inhibition psychique, d’où le repli psychologique, la famille, le clan, la communauté, le proche, l’ethnie, d’où la méfiance raciste instinctive, la phobie de l’altérité, de l’altération, de l’impureté. Et les appels sans relâche au fanatisme de la filiation et à la mise à distance de l’Autre qui s’ensuivent. Pour lutter contre l’angoisse de la contagion, il faut désormais faire l’impasse sur le mélange, la promiscuité, la mixité. Le maître du spectacle social le veut ainsi, il y a eu trop de désordres, à l’avenir le signifiant maître sera séparation, c’est-à-dire purification ethnique, nettoyage ethnique, épuration ethnique au nom de la jouissance infâme de l’appartenance mortifère, de la communauté, de l’origine.

On voit le contre-pied frontal que Kimiko Yoshida choisit de prendre pour répondre à ce maître absolu qui est la mort et dont dépend le jeu de l’Histoire et de la décomposition sociale - «La Mort est le Maître absolu», a dit Hegel, on s’en souvient. On admire l’incroyable liberté physique avec laquelle l’artiste met en œuvre sa réponse au maître absolu et à son jeu de mort.

Ainsi surgit, au gré des transformations de soi qu’elle accomplit elle-même, la figure d’une Africaine, puis d’une Indienne, puis d’une Tibétaine, avec détour par la Russie, la Palestine ou le Yémen… Une femme, puis une femme, puis une autre… Surgissement et disparition, les figures changent et ne changent pas, elles s’échangent dans la nuit des temps, se rassemblent ailleurs et autrement, indiquent la sortie du cercle. Épiphanies et illuminations…

Que saurions-nous de la beauté sans ces visions frontales de l’étrangeté ? Nous voici tour à tour devant la Vénus néolithique, la prêtresse aztèque, la guerrière amazone, l’Ève de l’Éden, la pythie de Delphes, la Mariée célibataire mise à nu, la vestale pompéienne dévoilant le Phallus érigé des mystères oubliés.

Une désorientation de l’histoire ? Un débordement du Temps ? L’artiste serait-elle en train de créer un art supérieur à la métaphysique, plus fort que la dialectique de la mort et de la vie ? C’est bien ce qu’elle pense. Elle regarde autour d’elle et voit que le Temps est son seul contemporain. Son art aussitôt l’emporte sur le néant.

Pas de symbolisme obscur, pas de mystères irrationnels inutiles. Kimiko Yoshida donne à voir dans la couleur la beauté sans âge illuminant l’espace. Mais comment la vraie beauté, aujourd’hui, ose-t-elle se montrer ? Voyez, ici, l’instant vécu pour l’instant, dans sa forme saisie en plein éveil, affranchie du néant. Hors de la surestimation du négatif, loin des lourdeurs faussement hermétiques. La simplicité, la clarté, la subversion même.

Toute au bonheur d’exister en étant soi autre que soi. Être «soi-même», n’est-ce pas être constamment une autre ? Elle soutient, avec Rimbaud, que «je est un autre». Mais, oui, je est divisé, il peut être plusieurs, jeu d’emprunts et de devenirs. Un je «multiple, impersonnel, pourquoi pas anonyme», comme s’exprime Mallarmé, le grand contemporain de Rimbaud.

Je est un autre ? La formule est trop fameuse pour avoir été vraiment lue. Affirmation sans cesse caviardée, mal interprétée, c’est-à-dire trop hâtivement comprise, momifiée, récitée sans vérité. Hegel : «Ce qui est bien connu en général, justement parce qu’il est bien connu, n’est pas connu [2].»

A-t-on clairement à l’esprit que la formule de Rimbaud, si fulgurante et «bien connue», a surgi en pleine insurrection de la Commune de Paris ? Il faut lire la lettre du 13 mai 1871 [3], dite première lettre du Voyant, dans laquelle le très jeune écrivain exprime «les colères folles» qui le poussent «vers la bataille de Paris». On comprend l’exaltation intime, l’engagement absolu, le parti pris immédiat pour la révolte armée des ouvriers qui gouvernent Paris et inventent d’accoucher dans le désordre une société nouvelle. Dans cette lettre qui «ne veut pas rien dire», on s’en doute, Rimbaud établit un puissant programme d’«encrapulage». Le voici : «Travailler maintenant, jamais, jamais ; je suis en grève. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant : vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire : “Je pense.” On devrait dire : “On me pense.” Pardon du jeu de mots. Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait !»

Jeu de mots très sérieux, en effet. Expérience radicale inaugurale, qui anticipe celle de Clérambault (première formulation clinique des «phénomènes xénopathiques» : on me pense) et celle de Lacan (il convient de dire non pas «je parle», mais «je suis parlé»). Bref, je est sujet au langage : le sujet du langage est d’abord un sujet assujetti au langage.

Deux jours plus tard, dans la seconde lettre du Voyant, Rimbaud donne encore «une heure de littérature nouvelle» à un autre interlocuteur [4]. Voici «la prose sur l’avenir de la poésie» qu’il lui adresse : «Car je est un autre. Le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée : je la regarde, je l'écoute : je lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène. Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du moi que la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs !»

Un coup d’archet lance l’éclosion de la pensée, la transformation du bois en violon fait le remuement de la symphonie dans les profondeurs, la transformation du cuivre en clairon appelle la poésie à venir d’un bond sur la scène : «un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie», dit encore Rimbaud dans À une raison. Archet, violon, clairon et tambour - dérèglement, symphonie, harmonie et poésie, voilà les moyens et la visée de celui qui est «né poète» et s’est «reconnu poète». La musique et les lettres.

Ce qui compte, évidemment ce n’est pas le bois, ni le cuivre, ni le moi, mais ne pas rester soi, sortir de son appartenance, s’exiler de son origine. Ce qui importe vraiment, c’est se changer en violon, se métamorphoser en clairon, devenir poète : transformation, transfiguration, illumination. En regard de quoi, la mauvaise poésie accumulée « depuis un temps infini» par l’inintelligence «borgnesse» des «vieux imbéciles» qui se réclament seulement de la «signification fausse» du moi, ce ne sont là que «millions de squelettes» à balayer sans cesse…

Deux lignes plus bas, l’écrivain précise la portée de sa colère contre le jeu «moisi» de la littérature «idiote» : «Tant d'égoïstes se proclament auteurs ; il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel ! Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse… Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie.»

HORS DU CHARNIER NATAL

Pour sa part, Kimiko Yoshida ne croit pas que son moi soit ni sacré, ni intouchable, ni même autonome. Ce qui ne l’empêche pas, visiblement, de jouir loyalement de son être, de jouir dans une absolue perfection de l’intimité de son être - et de faire l’expérience de «toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie». Bref, elle n’a pas l’inintelligence «borgnesse» de se croire identique à elle-même.

D’emblée, ses œuvres s’arrachent absolument au repli communautaire «comme un vol de gerfauts hors du charnier natal» (Heredia). Images étrangères à la dépression narcissique ambiante, elles échappent tout à fait à la régression contemporaine de l’«identitaire», aux ségrégations religieuses ou sexuelles en vogue.

Kimiko Yoshida rejette cette défense mortifère, furieuse, archaïque de l’«identité», de la communauté, de la nationalité - c’est là son «absolue perfection». Aucune appartenance ne la définit, aucune famille, aucun clan. Manifestement, elle n’appartient ni n’adhère à aucun groupe ethnique, religieux ou sexuel. Elle tourne le dos aux épidémies contemporaines de l’affliction identitaire : appartenance à un ghetto religieux, chambres mortuaires communautaires, endogamie ethnique, ségrégation humiliée du gender. L’artiste s’excepte du nihilisme dépressif qui caractérise l’idéologie et l’économie globales. Son œuvre justement répond à la globalisation des marchandises et des images en traversant les cultures et les religions constituées, en mixant entre elles les références, en les métamorphosant. Elle objecte aux heurts entre communautés linguistiques et appartenances nationales en croisant les rites et les mythologies, en les métissant, en les transformant.

Savons-nous l’entendre ? Rien n’est moins sûr.

Il faut rappeler ces mots de Rimbaud dans sa seconde lettre du Voyant : «Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme - jusqu'ici abominable - lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu ! Ses mondes d'idées différeront-ils des nôtres ? Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons, nous les comprendrons [5].»

Le moment est en effet venu de comprendre.

Kimiko Yoshida vous explique que l’identité est un fantasme, une projection imaginaire, qu’elle n’est qu’un feuilletage d’emprunts identificatoires successifs. Elle pense vraiment que l’identité n’existe pas, qu’il y a seulement des identifications. L’identité n’est donc qu’une carte d’identifications imaginaires, un feuilleté de leurres et de chimères, de mirages superposés, de captures disparates, de fictions hétéroclites. Le moi n’est certes pas ce qui encombre les Autoportraits de Kimiko Yoshida. Le moi, elle n’en doute pas, est cette «fonction de méconnaissance» encombrée d’une «illusion d’autonomie[6]», ce bric-à-brac de leurres et de semblants, cette superposition de pelures imaginaires dépourvues de noyau, dont Lacan fait exactement valoir l’inconsistance fondamentale : «Le moi, c’est un objet fait comme un oignon, on pourrait le peler et on trouverait les identifications successives qui l’ont constitué [7].»

La question dont se soutient Kimiko Yoshida ne porte sûrement pas sur un insignifiant : Qui suis-je ? Mais son œuvre s’ouvre sur la question plus pertinente, plus essentielle des identifications : Combien suis-je ? Ce qui a évidemment une tout autre portée.

Portée radicale qui va droit au cœur de l’image, pour peu que l’on cherche à penser ce que représenter veut dire. Baudelaire est de ceux qui pensent que la multiplicité qui est au principe de la représentation est également au cœur de l’«individu». Il faut relire cette notation dans Fusées : «Glorifier le culte des images - culte de la sensation multipliée. La jouissance de la multiplication du nombre. L'ivresse est un nombre. Le nombre est dans l'individu.» Avec ce questionnement - Combien suis-je ? - c’est le nombre en elle qui intéresse Kimiko Yoshida.

Ce qu’essaie de dire l’artiste avec précision, c’est «le lieu où l’Être se déploie». Heidegger désigne ainsi l’expérience poétique de la pensée : «Ce caractère de la pensée, qu’elle est œuvre de poète, est encore voilé. Là où il se laisse voir, il est tenu longtemps pour l’utopie d’un esprit à demi poétique. Mais la poésie qui pense est en vérité la topologie de l’Être. À celui-ci elle dit le lieu où il se déploie [8].» Ce que l’artiste essaie de penser en images, ce sont les interstices, les intervalles, les interfaces, les refontes, les emprunts, les frontières, les annexions, les attractions, les atomisations, les appropriations, les impuretés, les non-lieux, les refoulements et les illusions consubstantielles à l’identité : les identifications imaginaires inconscientes, les altérités de hasard, les hétérogénéités insues.

UNE LUMIÈRE DE MORT QUI NE CESSE DE DÉTRUIRE LA MORT

L’Histoire, chez Kimiko Yoshida, se présente de biais, à la fois vaine et sauvée. Les anciens rituels, les mythologies oubliées, les liturgies magiques recommencent, autrement, en venant d’ailleurs. Une Histoire a eu lieu, une autre s’avance, on peut la voir, la pressentir, l’analyser, la deviner, l’exposer déjà avec une inquiétude joyeuse. «Mes autoportraits sont des natures mortes. Ce que je montre, c’est l’image d’un cadavre.» L’artiste ajoute : «Pour retrouver la lumière spécifique des maisons japonaises traditionnelles, cette lumière subtile que décrit Tanizaki dans son Éloge de l’ombre, j’utilise un éclairage doux (deux simples ampoules au tungstène de 500 watts) que les professionnels emploient normalement pour photographier des objets. Ce que je photographie comme une nature morte, c’est donc mon corps sous les espèces d’un cadavre.»

Comment soupçonner, en regardant superficiellement ces images parfaitement belles, le combat clandestin essentiel qui a lieu dans une lumière de mort qui ne cesse de détruire la mort ? «Il n'y a pas de belle surface sans une profondeur effrayante» (Nietzsche). Non seulement cette artiste échappe aux platitudes sentimentales, romantiques et dépressives, mais encore elle prend la mort et le néant mêmes pour partenaires. On découvre alors dans ces images au formalisme assuré, au minimalisme concentré un art métaphysique, ce qui, par les temps réalistes et naturalistes qui courent, peut apparaître comme plus incongru que jamais. L’incongruité métaphysique est décidément intenable au regard des pratiques contemporaines de l’art ? Sans doute. Un témoin capital, Sollers, contredit cependant cette propagande : «“Métaphysique” veut dire que rien, ni le temps ni l’espace, ni la naissance ni la mort, ni le langage ni la vie, et encore moins sa propre identité, ne lui apparaissent vraiment comme allant de soi [9].» Ainsi, il existerait donc, aujourd’hui même, à côté de nous, quelqu’un, un écrivain français, une artiste japonaise, pour qui il n’est pas inconcevable que l’identité «en propre» n’aille pas de soi…

Kimiko Yoshida ramène tout à l’absence, à la disparition, à l’effacement. Mais tout est dans la transformation, les connexions, les renversements : métamorphose du corps, changement des significations. L’absence est le présupposé de toute image, qui ne représente jamais que ce qui manque. Cependant la disparition même est la condition de la révélation, l’effacement se renverse en épiphanie.

Ces images effacent, ramènent, défont, recomposent. La figure s’enveloppe dans la couleur, s’y dissout, s’évapore dans la monochromie, s’abstrait souvent derrière un objet flottant au premier plan. L’objet est là, désormais trésor conservé dans un musée, les civilisations ont disparu, les rituels ont été accomplis sans doute, mais il y a longtemps, très longtemps, quand il y avait encore des chefs de tribu et des meneurs de horde, des chamans et des féticheurs, des rituels d’initiation et des rites funéraires magiques. Il y a donc très longtemps, au néolithique, à l’âge du bronze, au temps des pharaons ou des empereurs incas…

Science, élégance, violence, tout est sous-jacent, en attente, toute la force froide de ces images est là. Tout dans la forme est subtilement tendu, tenu, retenu. Pas de pathos, le lyrisme est à l’intérieur. Pas de bavardage, seulement l’allusion, l’affleurement, l’effacement. Pas d’expressionnisme, le minimalisme tient à distance tout déballage de la douleur ou du malheur. La démonstration est faite qu’il n’y a pas besoin de donner dans la caricature ou la parodie pour retenir votre regard. Vous êtes positivement invités à voir du Temps, à écouter du silence, à méditer sur l’impermanence, à sentir un insolent parfum d’exception en réserve.

S'IDENTIFIER NON À UN IDÉAL IMAGINAIRE, MAIS À UNE IDÉE IMMATÉRIELLE

Ces œuvres, délibérément dépouillées, imposent un même visage, un fond uni, une couleur unique, un objet, souvent unique, qui dissimule le visage. Mais cette concentration choisie sur un même nombre de motifs, cette grammaire minimale et ascétique ouvre à un registre sensible et subtil. Le minimalisme construit et le formalisme tendu font sentir ici le libre jeu fluide de la séduction, dans une résonance joyeuse, limpide, méditative. Les censeurs actuels considèrent la séduction en art comme particulièrement dangereuse, la laideur est un fait, le malheur est obligatoire, la douleur encouragée, horizon dépression, on peut vous injecter quand on veut une juste dose d’angoisse concentrée, il est bon que vous viviez dans le malaise et la perplexité. Ici, justement, on voit bien qu’on s’apprête à dépasser ces inhibitions avec désinvolture. Ici, tout va être mis en œuvre contre la laideur, le malheur et la douleur, tout ici va - avec légèreté et naturellement - contre la dépression et contre l’angoisse.

Pour Kimiko Yoshida, il s’agit seulement d’aller, avec légèreté et naturellement, vers le détachement. Le détachement, est-ce là ce qu’elle trouve dans l’effacement de soi ? Voyez l’image de ce visage sur le point de se fondre dans le fond, ce maquillage qui se confond avec la couleur unique, cette figure qui se dissout dans la monochromie. On sent que, dans une telle image, les significations s’inversent, le sens est subverti, la représentation échappe à ses présupposés. Brusquement, on comprend que l’artiste emprunte son maquillage à la technique du shironuri japonais, cette peinture blanche dont les geishas et les maïkos se recouvrent traditionnellement le visage. Or, cette tradition japonaise renverse la valeur même du maquillage : tout l’oppose aux significations que l’Occident donne à cet artifice.

Le maquillage occidental est conçu pour embellir, magnifier, il est fait pour rendre une femme à la fois plus singulière et plus belle, plus jeune et plus parfaite. Le shironuri tend seulement à effacer le visage singulier, à dissimuler la figure en la recouvrant de blanc, à en gommer toute particularité. Une Japonaise dont le visage est ainsi recouvert de blanc ne cherche donc ni à masquer ses défauts, ni à s’approcher d’une perfection, ni à se singulariser, elle veut simplement devenir une forme générique, s'assimiler à une figure essentielle, se confondre avec un archétype. Son maquillage est le masque blanc qui cache les particularités, gomme les qualités comme les imperfections, efface l’individualité.

Il s’agit donc bien de s’identifier à l’idée d’une femme et non à un idéal de femme, de se fondre dans une idée abstraite et non de s’élever à la dignité d’un idéal de perfection. Le maquillage japonais, c’est l’idée contre l’idéal. L’abstraction contre la perfection. L’archétype contre la singularité. L’issue est de se détacher de toute volonté de singularité, d’unicité, d’originalité. La voie, la seule voie recommandée est dans l’effacement, le détachement, l’universalité. On comprend alors le suspens où se tient Kimiko Yoshida, entre la figuration (son visage) et l’abstraction (le doran). Son esthétique de l’effacement est donc, dans l’intimité de l’idée immatérielle, un appel continu à l’impersonnel, au détachement, c’est-à-dire à l’illumination. Ses Autoportraits, anonymes et universels, cherchent, à travers le shironuri de la geisha, à exprimer cet élan vers l’inatteint, vers l’idée, vers l’immatériel.

LA POLYPHONIE DE L’ÊTRE

Après lui avoir donné accès à tous les objets précieux conservés dans les différents départements ethnographiques ou archéologiques, le musée d’Israël, à Jérusalem, organise une importante exposition des œuvres que l’artiste a réalisées avec ces trésors. Le titre que Kimiko Yoshida choisit de donner à son exposition, Tout ce qui n’est pas moi, implique donc que tout ce qui est autre, tout ce qui lui est étranger, c’est cela qui l’intéresse et c’est cela qu’elle choisit de montrer, car c’est là, lui semble-t-il, le contenu le plus digne d’une grande exposition. Nous voici loin du repli sur le narcissisme de la petite différence, loin du moisi communautaire, du réflexe pavlovien du familialement correct. L’artiste fait simplement valoir, avec Montaigne, que «nous sommes tous des lopins et d’une contexture si informe et diverse que chaque pièce, chaque moment faict son jeu».

Kimiko Yoshida s’efface donc derrière la réalité des identifications, se met en retrait, parle à peine d’elle. Elle ne se sert d’elle-même que pour parler d’autre chose, elle revendique le nombre maximum de masques pour neutraliser au maximum le pathos. La vérité est qu’elle pense vraiment avec Pascal que le moi est haïssable. Elle pense vraiment avec Malraux que le «petit tas de secrets», avec Nietzsche que le «bétail intime», c’est ce qu’il y a de moins intéressant chez un artiste.

Ses Autoportraits baissent le rideau sur la mêmeté de l’être. Le verdict de Winnie, dans Oh les beaux jours de Beckett, s’applique aussi au destin que se choisit l’artiste : «Avoir été toujours celle que je suis, et être si différente de celle que j’étais.»

La polyphonie de l’être, voilà son parti pris - et l’on comprend que ce parti pris est aussi bien philosophique qu’esthétique. On devine alors que cette polyphonie est ce qui fonde l’éthique de l’artiste - une éthique de la mixité, de la transformation, de l’impureté. On saisit aussi que cette polyphonie pourrait être la réponse politique à l’impasse ségrégationniste de l’enfermement communautaire, à la dérive nihiliste de ces crispations identitaires qui caractérisent l’ère globale.

Il se trouve que ce n’est pas dans sa culture native, mais en Europe, et précisément en France, que Kimiko Yoshida met en œuvre cette polyphonie essentielle, qu’elle fait vivre ce chœur d’étrangetés, cet éclatement des hétérogénéités et ces transformations. Loin de l’«autofiction» actuelle où dominent effectivement et tournent en rond toutes les formes d’expressions naïves et confuses du "moi"», le je qu’elle met en jeu en appelle à l’autre. C’est bien l’autre qui est constituant du je qui me constitue, altérité inséparable de la constitution de toute image de soi, inséparable de toute représentation. «Tout ce qui n’est pas moi m’intéresse.» Et c’est là le seul je qu’évoque l’artiste japonaise, en des images où elle ne se met jamais en scène que comme autre, où elle ne met en scène que l’altérité à elle-même. Comme le dévoilement d’une idée, comme l’interprétation d’une vulnérabilité, voire comme l’apparition d’un cadavre venu contredire le nihilisme narcissique. Image d’un devenir-autre sans dénégation ni ironie, sans tragédie ni expressionnisme.

Une image de soi, donc, qui ne s’épargne et ne s’interdit ni les références transculturelles ni les significations transhistoriques, qui ne cesse de les revisiter, de les déconstruire et de les déplier en images, allusions, métaphores, métamorphoses, masques et personnages, fictions, transformations croisées ou renversées, succession de transfigurations, d’annexions et d’illuminations. Une image qui essaie de repenser en images ses propres significations et références, une image conçue dans la nécessité de penser ses propres présupposés, une pensée qui intègre en elle l’analyse de ce qui la rend possible : l’épistémologie et la sémiologie, le formalisme et le minimalisme, la soustraction, l’addition, l’hybridation, l’appropriation, le détournement, le rituel, la psychanalyse, le métissage, l’esthétique, la sensibilité, le mélange des genres, l’immatérialité même et la polyphonie de la pensée, tout ce qui permet à Kimiko Yoshida d’éprouver l’art comme l’expérience la plus audacieuse, la plus radicale, la plus libre de dire le manque-à-être, de convertir le symptôme, de transformer la douleur et le malheur, d’avancer par-delà la dévastation et le désespoir.

UN ESPACE LIBRE POUR LE JEU DU TEMPS

Qu’est-ce donc que l’image du je ? Mais le kaléidoscope d’un sujet en procès, d’un moi devenant incessamment un autre, d’une altérité développée dans l’envol d’un «sans-soi» beckettien. «Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ?» Ce sont là les trois questions qui ouvrent L’Innommable de Beckett et ce sont là les questions mêmes que posent les Autoportraits de Kimiko Yoshida. On a à l’esprit que, pour l’artiste, «chaque image est une cérémonie de la disparition», un rituel d’effacement de soi.

L’innommé de l’œuvre, n’est-ce pas ce qui ouvre un «espace libre pour le jeu du temps» (Debord), n’est-ce pas cet espacement de la durée qui entraîne une illocalisation du temps : où maintenant ?

L’innommable, n’est-ce pas ce que proclame cet éternel retour, ce surgissement du temps vertical dans le temps : quand maintenant ?

Ce qui demeure l’innommable dans l’œuvre, n’est-ce pas l’« identité » de l’auteur envisagée du point de vue du libre jeu du temps : qui maintenant ?

Sous le masque d’une dépossession fascinante, qui ne se dérobe pas à l’absolu abandon de soi, l’artiste devient absence, disparition dissimulée sous l’ombre d’un anonymat impersonnel et neutre. L’identité supposée dont Kimiko Yoshida se dessaisit comme d’une profondeur vide sans relation avec elle se fixe en dehors d’elle comme l’irréalité de l’indéfini. Vouloir fixer l’identité, l’artiste a compris que c’est errer dans l’égarement ininterrompu, dans la hantise ressassante d’un appel vers un insaisissable qui se dérobe, qui n’a aucune fixité d’aucune sorte, qui ne revient jamais à sa place et qui est seulement l’intimité vide d’une méconnaissance qui s’ignore.

Elle a su reconnaître qu’il y a, dans la fascination trompeuse et étrange pour l’identité, une remarquable intention d’abolir l’avenir, pour que cesse l’obscure réserve des possibles. S’identifier à une identité, c’est prendre un hasard pour un autre, comme une sorte de lapsus bizarre, n’en rien savoir et vouloir rester fixé à l’intimité vide de cette ignorance. Cette identité sur laquelle je suis sans pouvoir et qui n’en a pas davantage sur moi, car elle n’a rien à voir avec moi, reste une ordonnance de rencontre, hasardeuse, superficielle, étrangère à toute décision, c’est la dépouille indécise, incertaine, une ombre indéterminée qui se lie à une épitaphe sans épaisseur, sans conséquence et, pourrait-on dire, sans lendemain.

La liberté heureuse, dégagée, avec laquelle Kimiko Yoshida s’avance vers la disparition de l’identité met en évidence l’irréalité du moi, l’instabilité imaginaire, la porosité identificatoire. Le je, dès lors qu’il est représenté, perd la plénitude de son unité supposée, ne pouvant plus s’atteindre soi-même dans la représentation de soi. Le je qui est représenté disparaît, n’est plus moi, est un autre, de sorte que, quand je me représente, il me faut disparaître, puisque je ne suis pas celui que je montre. C’est alors la disparition qui apparaît dans une sorte de désinvolture souveraine, une alliance avec la révélation de l’invisible, un pacte avec le négatif renversé. L’art de Kimiko Yoshida vient en quelque sorte s’installer dans cette vacance. De là il lui vient un appel qui l’attire vers une instabilité essentielle où l’être se reconnaît dans la possibilité du non-être, où l’identité n’est plus identique à elle-même, où le néant se dérobe, où tout se joue, le droit de s’effacer, la possibilité de disparaître, le pouvoir de mourir.

L’expérience mérite d’être méditée.

Ces Autoportraits sont une tentative de rendre la représentation possible en la saisissant au point où ce qui est présent, c’est l’absence de toute figure. L’état d’invisibilité n’est pas le point où l’artiste se met en scène, c’est le point qu’elle met en scène. Elle sent ici profondément que l’état d’invisibilité qu’elle met en scène est en relation avec l’exigence radicale de l’art, n’est pas une simple privation de visibilité ni un état psychologique qui lui serait propre.

Se représenter par l’autoportrait, Kimiko Yoshida l’éprouve frontalement, c’est entrer dans l’affirmation de la solitude où menace l’anonymat, c’est se livrer au risque de l’effacement où règne l’anonyme. En imaginant l’image visant à la vision pure, l’artiste purifie la présence de l’absence, elle devient elle-même l’«absente de tout bouquet» formulée par Mallarmé pour pointer le manque essentiel qui se dissimule au cœur de la représentation, elle s’expose à la disparition de soi, à la disparition du masque du personnage, elle se livre à l’impersonnalité de la symbolisation, à l’impersonnalité de la mort.

«Où suis-je ? Qui suis-je ? Un simple passager dans l’éternel retour du Salut. Mais oui, du Salut», conclut simplement le narrateur, en finale d’Une vie divine. L’auteur - c’est-à-dire Sollers, ou le narrateur, qui est aussi Sollers, ou bien Nietzsche, qui est celui dont il parle, ou encore Ulysse, qui a déjà nommé cet innommable - «s’appelle Personne en personne. Tous les noms de l’Histoire peuvent être lui : Nemo, Nihil, Nul, Nobody, Nothing, Néant, Nicht, Nichtung, Nessuno, Niente, Nada, Nadie[10]».

L’IMAGE UNIQUE D’UN FIGURE UNIQUE

DANS L’IMPERSONNALITÉ ANONYME DE L’UNIVERSEL

Kimiko Yoshida ne croit pas que l’identité soit ni saisissable ni insaisissable, ni finie ni infinie : elle est, rien de plus. En dehors d’être, l’identité n’est rien. Elle est - et qui veut lui faire exprimer davantage trouve seulement qu’elle n’exprime rien. L’identité est, sans but et sans usage, elle ne peut pas même être identique à elle-même. Nulle vérité ne saura la saisir et nulle contradiction ne saurait lui être opposée, elle est indécidable et ne se vérifie pas. Aucune évidence, aucune certitude ne la rendent ni plus certaine ni plus réelle. Seule, la renommée l’éclaire du poids du symbole. C’est la sociologie ou la «communauté», la famille ou la police qui lui confèrent la seule consistance qui lui appartienne : imaginaire. En ce sens, l’identité est solidaire du corps : l’une et l’autre font image, consistent en une image. Le corps et l’identité sont, exactement, imaginaires. Mieux : l’identité est, dans les représentations de soi, l’image qui manque à sa place, elle est l’image d’un manque.

Dans l’image de soi dont l’artiste se saisit, elle ne saisit jamais, sous la forme d’une image, que l’approche de ce qui manque à place, un substitut, un tenant lieu. Kimiko Yoshida éprouve ce manque et sait seulement que l’œuvre, une fois réalisée, se referme anonymement sur l’évanouissement de son auteur, elle se referme sur l’affirmation muette que l’identité, au fond, est impersonnelle, elle se referme sur l’impersonnalité anonyme de l’universel. L’identité ne s’appartient pas plus qu’elle n’appartient à une «personne». Elle est - dans la totalité unique de son inachèvement, dans la rigueur de son incomplétude inessentielle, dans le privilège de son infinitude.

Mais comment cela arrive-t-il ?

Voyez l’artiste, en sa «presque disparition vibratoire», comme s’exprime Mallarmé, s’évanouir dans la monochromie de son image : ce que l’on voit n’est pas l’image d’un modèle, mais un modèle d’image. Ce n’est pas soi que l’artiste montre. Ce qu’elle montre, c’est une image. L’image prend le pas, elle devient l’essentiel. Cela signifie que l’image ne veut pas d’abord désigner ou montrer quelqu’un, mais qu’elle désigne ou montre d’abord une représentation. Seule l’image est présente, ce dont elle parle disparaît dans ce qu’elle montre. En ce sens, seule l’œuvre est présence - présence qui oscille de sa présence comme image à l’absence de ce qu’elle représente.

Sous cette perspective, l’art de Kimiko Yoshida tend vers l’essentiel, c’est un art allant vers son essence, qui n’est pas de reproduire la figure de son modèle, mais de composer avec de la lumière et de la couleur une figure qui soit l’image unique d’une figure unique et non la figure de quelqu’un. Ce n’est pas la vérité qui est son horizon, mais la gloire de figurer, d’évoquer en son absence un objet, la gloire d’être une image qui se constitue d’une absence et s’impose par-delà cette absence sous les espèces d’une présence réelle. L’image est la présence d’une absence, c’est là ce que l’œuvre réalise, à la recherche sans fin de ce qui lui manque.

L’œuvre s’élevant à la dignité de l’universel exige de l’artiste qu’elle perde son identité, qu’elle renonce à tout caractère individuel et que, cessant de se rapporter à cette singularité qui fait son «moi», elle devienne l’exception anonyme où s’annonce la figure impersonnelle de l’unanimité. Exigence qui n’en est pas une pour Kimiko Yoshida, car ses Autoportraits sont sans contenu identitaire, elle ne veut rien saisir que l’air sur lequel il lui faut respirer, l’usure du jour où disparaît le visage qu’elle se connaît. À travers l’expérience immémoriale de l’exil, de la traversée infiniment recommencée de cultures et de mythologies étrangères ou familières, l’artiste japonaise expérimente l’énigme du monde en se dessaisissant d’elle-même et s’abandonne à l’impureté infinie de la migration et du métissage, dans la profondeur de l’indéfini, dans l’infinité essentielle de l’universel.

ÊTRE TOUJOURS PLUS EN ÉTANT TOUJOURS PLUS DANS LA TRANSFORMATION DE SOI

Kimiko Yoshida crée des images dans une sorte d’exclusion dont elle s’exclut comme elle est exclue d’elle-même, dans une expérience qui est celle de l’envol sans fin «hors du charnier natal». Loin de justifier le flux génétique d'où elle sort, elle le cerne du dehors, le marque, le juge, l'anéantit, l'oublie. Cette possibilité d’avancer jusqu’au bout de l’exil transforme ce qui est un arrachement hors de la nécessité de l’origine, hors de la doxa familialiste, en une infinie métamorphose où l’artiste entre dans son propre effacement et dans le souci de l’oubli de soi. Oubli de soi qui ne conduit pas seulement au fading et à la disparition, mais fait disparaître la mort elle-même dans le mouvement infini de disparaître, comme s’il s’agissait d’être toujours plus en étant toujours plus dans la transformation de soi.

Toute cette chaîne de métamorphoses, d’altérations, de mutations, cette série de mises à distance méthodiques qui approfondissent indéfiniment les croisements et transforment le but (figurer) en obstacles (effacement), mais aussi les obstacles en cheminement vers le but visé, toute cette impeccable série d’images ne figure pas la vérité supérieure du monde ni même sa transcendance, elle figure plutôt les heurts et les bonheurs de la figuration, de cette nécessité qui fait de la fiction un moyen de vérité et de l’illusion la possibilité de jouir de l’invisible.

Kimiko Yoshida s’annexe les mythologies, détourne les rituels, transforme leur signification, ses expériences écrivent une nouvelle façon de vivre, bariolée, abondante, souple, une nouvelle façon d'aller et de venir dans les cultures et les religions, tantôt dedans, tantôt dehors, tantôt dans telle langue, tantôt dans telle autre. Elle montre sa vie dans la division, le fragmentaire, le mélange des genres, le déplacement, le collage. C'est l’existence contemporaine la plus libre, la plus gaie, la plus consciente, l’expérience artistique extrême, indivisible, qui affirme être la seule vraie pointe du réel.

C’est un acte de lumière contre tous les obscurantismes en cours, violents et meurtriers. On pourra difficilement faire plus complet, plus riche, plus beau. Ça a l’air simple. Ça ne l’est pas. Il y a, dans ce souci de l’effacement de soi où s’affirme la polyphonie de l’être, une vie contemporaine qui trouve à se justifier.

Mais l’artiste ne sait jamais quelle œuvre il a faite. Ce qu’il a fait, c’est une image et ce qu’il a fait en faisant une image, il le détruit ou le recommence en une autre image. En ce sens, on doit admettre que l’auteur est séparé de son œuvre, qu’il ne peut pas l’avoir, qu’il n’a pas d’autre possibilité que de créer toujours cette œuvre qui est toujours en défaut par rapport à elle-même. L’impossibilité de cesser de créer est pour l’artiste cette découverte qu’il n’y a dans l’espace ouvert par ce qu’il a créé plus de place pour lui. Celui qui crée est en exil quand il crée, celui qui crée est encore exilé quand l’œuvre est créée. Ce que découvre l’artiste - ce qui, dans l’œuvre, lui appartient - est toujours cette absence, cet exil, ce manque qui est avant l’œuvre et qui est la cause de sa dépendance à créer. Comprendre que l’artiste retrouve à la fin de l’œuvre cet exil qui l’avait justement conduit à entreprendre l’œuvre permet également de comprendre le sentiment de l’infini qu’il éprouve dans ce recommencement obligé, dans cette impuissance à prononcer la fin qui manque, dans cette expérience de ce qui ne cesse pas de s’écrire.

DANS UN AU-DELÀ DE CE QUE MONTRE L’IMAGE

Nous pouvons dire : l’artiste est là où l’œuvre n’est pas faite ; là où l’œuvre est, l’artiste cesse d’être. Créer, c’est se déprendre de la convention identitaire, c’est retirer le lien social du cours du monde, c’est dessaisir de sa cause ce que je crée. Créer, c’est perdre le pouvoir de dire «je parle» dès l’instant où c’est l’œuvre qui prononce son irrévocable «je suis». Créer, c’est s’identifier à ce qui ne peut cesser d’être et, à cause de cela, parce qu’il s’identifie à l’être, l’artiste doit d’une certaine manière disparaître de son œuvre. Pour Kimiko Yoshida, se représenter, c’est disparaître sous une image et, par là, entrer en contact avec l’absence devenant image. Disparaître dans la couleur unique, c’est faire que la couleur qui fait allusion à une figure devienne allusion à ce qui est sans figure. L’image, qui est cette forme dessinée sur l’absence, devient alors l’informe présence de cette absence. La couleur unique devient l’ouverture opaque sur ce qui est quand il n’y a plus que le vide.

Pourquoi figurer aurait-il quelque chose à voir avec cette absence essentielle, cette absence telle qu’en elle seule la disparition apparaît ? Qu’une image fascine, cela arrive quand elle concentre en elle l’éclat aveuglant et enchanteur de ce qui manque en elle, ce manque ontologique présent dans toute image et qui provoque la fascination. Quand le regard est fasciné, ce qu’il voit dans l’image n’est pas ce qu’il regarde, ce qui le saisit et l’accapare n’est pas dans l’image qu’il regarde, mais dans ce qui lui manque et qui fixe la cause de la fascination dans un au-delà de ce que montre l’image. La fascination est fondamentalement liée à la présence neutre et sans contour d’une opacité indéterminée et sans figure au sein de la figure. Ce trou d’opacité au sein de la figure, ce trou qui creuse l’absence au cœur de l’image, quand il est capté par le regard, produit une sorte d’inquiétude et d’attrait. Avec l’aspiration de Kimiko Yoshida à disparaître dans la couleur unique, l’absence devient visible, parce qu’elle est aveuglante.

Le regard est entraîné dans un mouvement immobile, absorbé dans un fond sans profondeur. Ce qui lui est donné de voir par ce contact à distance est la fascination aveuglante de ce qu’il n’est pas possible de voir. Le regard ne découvre la cause de son désir de voir que dans ce qui est hors d’atteinte, qui manque à l’image, qui ouvre dans le visible une béance incomblable. Ainsi le regard trouve-t-il précisément dans ce qui n’est pas montré la cause du désir de voir. Et c’est dans ce qui le rend possible que le regard trouve la puissance qui le neutralise, qui le met en défaut en lui interdisant d’en avoir jamais fini. Là se révèle la fonction du fascinum, qui est ce qui excède le regard, qui lui désigne, dans une vision qui n’en finit pas, le point qui captive le regard et qui n’appartient pas à la réalité de l’image. La fascination que provoque ce qui manque dans l’image n’est plus impossibilité de voir, mais elle est désormais impossibilité de ne pas voir. La fascination ne relève pas de l’impossibilité de voir (l’invisible), mais de l’impossibilité de ne pas voir le défaut qui gît dans l’image, le punctum qui creuse le visible et le rend désirable. Qui n’en finit pas.

L’image de Kimiko Yoshida a ceci d’essentiel qu’elle montre surtout le point en elle qui la dissimule, elle a en elle, par ce pouvoir de se dissimuler, la puissance propre à l’imaginaire qui confère spontanéité, innocence au semblant.

C’est que l’image, nous le savons, a le pouvoir de faire disparaître les êtres et les choses, de les faire apparaître en tant que disparus, de les faire apparaître dans leur absence, de leur donner une apparence qui est seulement celle d’une disparition, apparence d’une présence qui parle seulement de l’absence. Cependant l’œuvre de Kimiko Yoshida montre que l’image, en ayant le pouvoir de convoquer l’apparence d’un être au sein de son absence, a aussi le pouvoir d’y disparaître elle-même, de s’effacer au milieu de ce qu’elle accomplit, de s’y annuler en proclamant la plénitude de ce qu’elle montre et efface sans fin.

Cette expérience nous oriente sans doute vers ce que nous cherchons dans son œuvre. Nous ne pouvons plus méconnaître ce que la jeune femme apporte à son art en disparaissant dans son image, en disparaissant de son image, en y faisant apparaître une image de la disparition. Elle apporte en quelque sorte à son art l’autorité de son propre évanouissement. Elle rend sensible, par son effacement silencieux, la révélation indistincte sur laquelle l’image, en ouvrant à son au-delà, devient plénitude vide dont la béance même est ce qui érotise le regard. Cette «plénitude» est «vide» parce qu’elle désigne pleinement qu’il y a dans l’image un manque aveuglant, invisible et vide - il n’est pas indifférent que ce soit là les qualités dont Kimiko Yoshida forme le titre d’une de ses œuvres [11]. Ce manque - aveuglant, invisible et vide - est ce qui définit l’au-delà que le regard désire précisément voir.

Cette béance creusant l’image, qui est la ressource de son art, prend sa source dans l’effacement auquel tout artiste est invité, spécialement quand il en appelle à l’image de soi. Kimiko Yoshida s’en remet à l’inépuisable éclat de ce qui manque - c’est encore là le titre d’une autre de ses œuvres [12]. S’étant privée de soi, ayant renoncé à soi, elle a dans cet effacement de soi maintenu cependant l’autorité d’un pouvoir, la décision de disparaître, pour qu’en cet évanouissement dans la monochromie prenne forme, cohérence et pertinence l’affirmation de ce qui est. Sans fin, sans commencement.

Ce pouvoir n’est pas la maîtrise, mais l’intimité de l’effacement que l’artiste impose à sa propre figure, ce qui fait que cet effacement est bien le sien, ce qui reste d’elle-même dans la discrétion qui la met à l’écart et, cependant, la révèle encore au regard. Dans la monochromie, la figure singulière (« autoportrait ») s’évanouit pour donner voix à un universel. Dans la profondeur de la couleur, la possibilité de l’apparition et de la révélation se substitue à la disparition et à l’effacement.

Kimiko Yoshida en se transformant se donne la chance unique d’élever son projet vers un impossible qui le dépasse. En affirmant le droit absolu à des identités successives et simultanées, à la fois fictionnelles (chaque autoportrait en Mariée parle d’une mariée célibataire) et contradictoires (La Mariée Roi de Judée, La Mariée Demoiselle d’Avignon, etc.), en affirmant le droit absolu à disparaître dans l’effacement et la métamorphose de soi, Kimiko Yoshida affirme le seul droit qui soit l’envers d’aucun pouvoir, une folie nécessaire à la seule raison d’être de l’art qui est de transformer ce que seul l’art peut transformer. Son art, en s’appropriant des mythologies et des rituels hétérogènes, en reprenant à la peinture sa structure de représentation pour abolir toute représentation, donne l’idée d’un espace rigoureusement irreprésentable, insituable, l’idée d’un espace au-delà de l’image où la représentation excède l’espace de la représentation.

Au total, l’art pour Kimiko Yoshida est avant tout l’expérience de la transformation : «La transformation m’apparaît comme la valeur ultime de l’œuvre. L’art est devenu pour moi l’espace du retournement, de la libre résonance, de la métamorphose changeante - mutation, permutation, transmutation. Mes autoportraits, ou ce qu’on appelle ainsi, sont seulement le lieu et la formule de la transfiguration. Tout ce qui n’est pas moi m’intéresse. Être là où je ne pense pas être, disparaître là où je pense être, voilà l’important.»

Tout d’un coup, le passé s’abolit, le présent devient constant, le futur est aspiré. Ces images s’imposent comme une succession d’épiphanies, un enchaînement précis, présent, transparent de la pensée. Il n’y a rien comme cette pensée en images pour affirmer le Temps et le retourner sous vos yeux, le transformer, le retrouver, le respirer, l’isoler, l’espacer, l’écouter, l’écouler, le concentrer, le dilater, le contracter, l’accélérer, le freiner, le démultiplier.

Jean-Michel Ribettes.

All that's Not Me, The Israel Museum, Jerusalem, Israel, 2006.

Catalogue Actes Sud, 2007.

1. Michel de MONTAIGNE, Essais, III, 13.

2. G. W. F. HEGEL, Préface à La Phénoménologie de l’Esprit, trad. Jean Hyppolite,

Aubier-Montaigne, 1941, t. I, p.28.

3. Arthur RIMBAUD, lettre du 13 mai 1871à Georges Izambard, dite «première lettre du Voyant».

4. Arthur RIMBAUD, lettre du 15 mai 1871 à Paul Demeny, dite «seconde lettre du Voyant».

5. Idem.

6. Jacques LACAN, Écrits, Seuil, 1966, p. 99.

7. Jacques LACAN, Les Écrits techniques de Freud, 1975, 5 mai 1954.

8. Martin HEIDEGGER, «L’Expérience de la pensée», in Questions III, Gallimard, 1966.

9. Philippe SOLLERS, Éloge de l’infini, Gallimard, 2001, p. 412.

10. Philippe SOLLERS, Une vie divine, Gallimard, 2006.

11. Cf. la série de photographies monochromes abstraites, intitulée L’Instance de la lettre, 2004-2005, in Jean-Michel RIBETTES, D’une image qui ne serait pas du semblant. La Photographie écrite 1950-2005, Éd. Paris-Audiovisuel/Passage de Retz, 2005, p. 178-181.

12. Ibid.