LA MORT BAROQUE

LA VIE ÉRÉMITIQUE & LA DOLCE VITA

LES MOUVEMENTS DANSANTS DU BAROQUE

LE TOMBEAU DU CARDINAL BARBERINI & LE MAUSOLÉE DE JULES II

ICI, DANS L'ABSOLU PRÉSENT

LAZARE, VENI FORAS

FAIRE DISPARAÎTRE LA DISPARITION DANS L'IMAGE DE LA DISPARITION

RÉVÉLATION : L’INVISIBLE DEVENU APPARENCE

LETTRES BODONI DE VERRE SOUFFLÉ À LA TAILLE DE MON VISAGE

QUAND IL N’Y A RIEN ET QUE RIEN NE PEUT ÊTRE NIÉ

LE JEU HEUREUX DE LA DISSIMULATION

COMME LE CADAVRE, L'IMAGE FIXE EST SANS REPOS

PUISQUE JE NE SUIS PAS CELLE QUE JE MONTRE

LE CENTRE VIDE & INCOMBLABLE DU DÉSIR DE VOIR

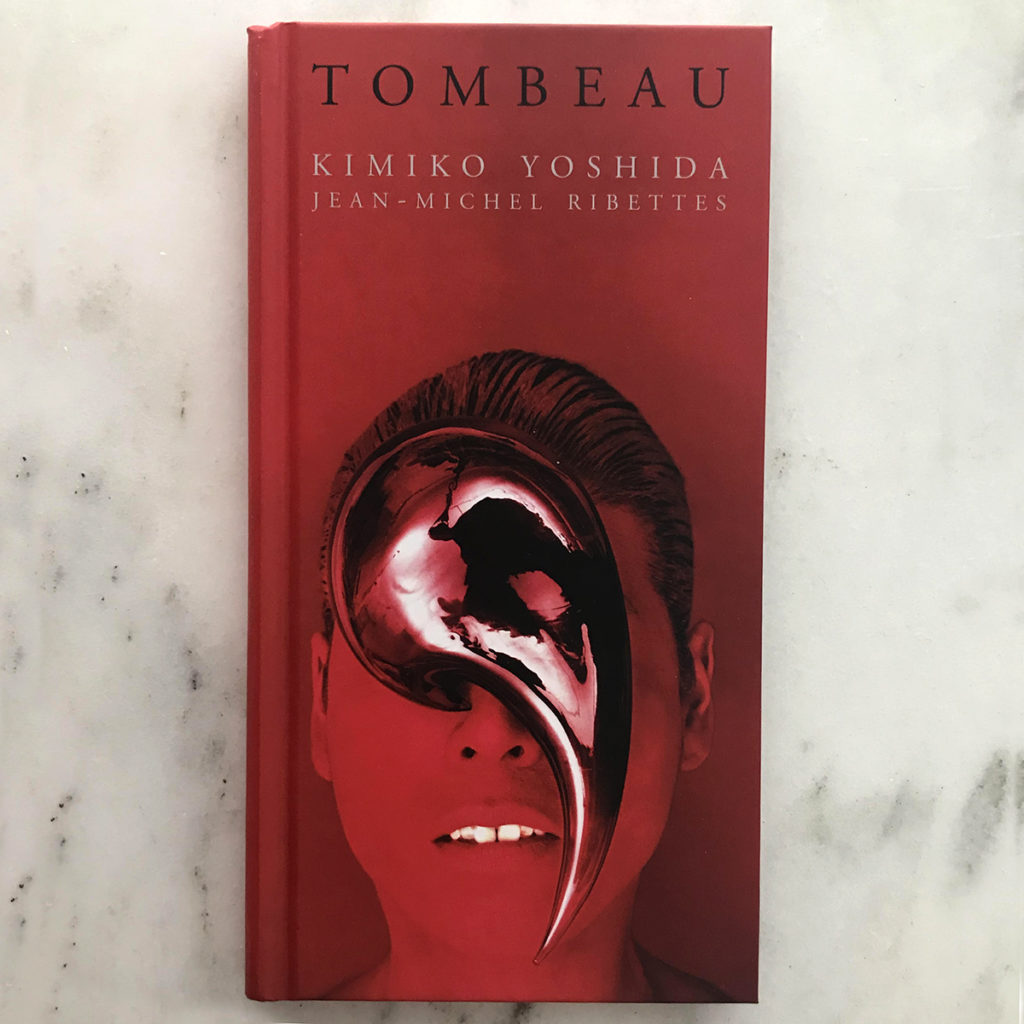

SEE IMAGES [1]

Existe-t-il quelque chose comme une spécificité de l’art occidental, une singularité qui le caractériserait absolument par rapport à l’art japonais ? Il me [1] paraît que si une telle spécificité a une pertinence, c’est dans l’art baroque qu’elle s’exprime le mieux. Le Japon est une île, chacun le sait, mais sans savoir à quel point cette culture insulaire est peu perméable à l’idée même de baroque, à l’impulsion vitale permanente du Seicento et aux enjeux sensibles de la Contre-Réforme. Je n’aurais certainement jamais pu découvrir la valeur de la sensibilité baroque si je n’étais pas venue vivre en Europe.

Comment une Japonaise vivant dans une culture bouddhiste - formaliste, réservée - peut-elle se figurer cet art de la séduction, de la profusion et du vertige ? L’exaltation du caprice et de l’exception, la prodigalité ornementale, la somptuosité théâtrale, l’éloquence ostentatoire, les chatoiements et les fastes de l’hyperbole, la surabondance décorative, l’emphase héroïque, la volupté du tumulte, l’éparpillement et la discontinuité - cet imaginaire baroque est littéralement inimaginable pour une Tokyoïte. Comment concevoir et ressentir, quand on est à Tokyo, le jaillissement monumental, les illusions de l’infini, l’ellipse et l’instabilité, la frénésie, l’oscillation, l’évanouissement, l’émotion, l’inquiétude propres à éblouir, déconcerter, désorienter, déstabiliser… ?

D’autant que, dans ces significations brillantes de la culture de l’image promue par le catholicisme triomphant, rien ne paraît plus antinomique avec l’esthétique shinto de la soustraction et du silence, avec le minimalisme concis du bouddhisme zen, avec le formalisme strict de la Voie du vide et du détachement. On voit bien que rien dans l’invention du baroque ne rallie ce goût japonais pour la beauté fragile et pour l’incomplétude, cette recherche de la forme épurée et de la soustraction, cette volonté ascétique de renoncement à soi et d’effacement, cette aptitude à l’illumination intérieure et au lâcher-prise.

Alors, forcément, la découverte de l’image catholique sidère, l’enchantement de la profusion baroque opère à fond. La splendeur intacte de Rome captive, celle de Venise éblouit, les audaces formelles fabuleuses, les épiphanies visuelles continues, les volutes et les vides qui emplissent l’espace marquent un point de non-retour. Chacun se trouve spontanément entraîné par ces cathédrales puissantes où tout rayonne - les fresques, les sculptures, les tableaux, les autels, les baldaquins, les candélabres, les colonnes. Les ors et les virtuosités culminent dans le faste d’une fête sans fin pour dire la gloire maximale du Dieu invisible. Les courbes, les contrecourbes, les lignes brisées, les volumes pliés et dépliés, les trous et les spirales recouvrent de leur vertige ce Dieu silencieux, mais en jetant sur son silence une ombre où la parole demeure sans signe et sans pouvoir - et je vois dans ces cathédrales où tout resplendit ce qu’elles continuent d’être et qu’elles sont tout d’abord, le séjour de l’absence du Dieu. L’art baroque, dans les vertiges qu’il provoque et pour lesquels il a été conçu, dit le mutisme de l’oracle, la dissimulation du Dieu indicible, son évanouissement, et parle à la fois de l’objet de sa gloire et de sa gloire sans objet. L’église baroque, qui est la parole du Dieu de gloire, est la parole de l’absence du Dieu. C’est cette ambiguïté sans doute qui me retient dans ces monuments de la démesure et de l’éblouissement, la structuration de leurs ors et leur principe de profusion ayant su porter l’ambiguïté au rang le plus élevé dans la perfection de la séduction.

Cet appel du vertige baroque, qui surprend et séduit, n’est pas moins agissant dans mon art que l’orientation minimaliste du zen et du shinto, un minimalisme assuré, constant, au formalisme tendu. Ce formalisme que le fantasme occidental attribue spontanément à la culture japonaise est tout à fait réel et dans tous les aspects de la vie. Or, c’est bien là, au croisement de deux cultures, que s’invente une esthétique, dans une pensée qui analyse et fait entrer dans un rapport dialectique minimalisme et baroquisme : soustraction contre saturation, effacement contre profusion, dépouillement contre séduction - l’immatériel plus la sensualité, le vide plus l’inessentiel, le manque plus la somptuosité. À quelles conditions le « vouloir faire vaciller » du baroque peut-il trouver à se nouer au «non-vouloir saisir» du zen ? Mais dans l’art, qui est bien le seul accomplissement réel de ce nouage impossible. L’œuvre est ce nouage même ou cette transformation, qui ne s’invente que dans l’affranchissement de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire.

Le presque-rien plus le vertige, c’est là l’abîme dont mon œuvre dépend, et ce qui dépend d’elle seule et n’appartient qu’à elle, c’est de pouvoir découvrir l’absence qui est sa cause, montrer la faille qu’elle creuse en elle, l’écart où elle se constitue, comme si l’image pouvait soudain n’être plus rien - rien que sa propre absence, l’affirmation de l’absence même qui la fait exister. Dans mon œuvre, cette fragilité qui rend la figure affaiblie et comme anéantie, cet effacement qui révèle l’image à elle-même dans son obscurité, conduisent à un art de clarté, à une expérience lumineuse où l’absence n’est plus privation, mais affirmation. La privation, la disparition, l’effacement ou l’absence ne sont plus dès lors une défaillance de l’image ou un manque dans l’image, mais l’affirmation de la signification à jamais décomplétée, et menaçante parfois, de l’image.

Pour ce qui nous occupe dans l’immédiat, à savoir les significations de ce XVIIe siècle de gloire et de splendeur, il me paraît que l’on gomme volontiers l’enthousiasme avec lequel la Contre-Réforme promeut le goût effréné du macabre, la recherche continue du morbide, dans un mouvement inattendu qui paraît étrangement contradictoire avec l’élévation et le triomphe baroques. Entre 1620 et 1690, l’exaltation du funèbre est générale, la complaisance pour le spectaculaire funéraire devient universelle et partout le théâtre mortuaire n’a de cesse de mettre en scène le funeste, le délétère, le létal. C’est toute cette théâtralité funéraire qu’André Chastel rassemble en parlant de la «mort baroque» : «Il semble à peine excessif de dire que la sensibilité “baroque“ s’est particulièrement déclarée dans un déploiement violent, inaccoutumé, et fort impressionnant des “pompes funèbres“ [2]». Paradoxale et provocante, cette pompe funèbre s’exprime sous les espèces d’un oxymore typiquement baroque, qui n’est que modestie tapageuse, ostentation renversée, pompe négative. On voit, à travers toutes sortes de bizarreries funéraires, le faste orgueilleux verser dans une forme théâtralisée d’austérité grandiloquente, d’ascétisme arrogant, de modestie triomphante si propres à l’expression de la foi catholique. Le nouveau style baroque, dans une explosion continue de Requiem et de Leçons des Ténèbres, ne veut plus donner à voir que le spectacle de la mort dans une statuaire mortuaire qui se déploie partout avec une envergure irrésistible. Sur les tombeaux et les catafalques monumentaux, les morts n’en finissent plus de saluer l’éternité avec des poses héroïques. Les saints de Zurbaran, Caravage, Velasquez, Philippe de Champaigne, prennent l’habitude de méditer une tête de mort à la main.

Mais les vivants eux-mêmes prennent des poses d’outre-tombe dans un décor funèbre, affectant avec un soin extrême de mourir bientôt. La mort s’organise en décor ordinaire, pour répondre constamment à ces dispositions des Exercices spirituels (1522-1544) d’Ignace de Loyola, que les Jésuites propageaient alors partout en Europe : «Considérer comme si j’étais sur le point de mourir… Me représenter dans le lit de la mort, le crucifix en main, le cierge allumé, les assistants priant pour moi…» Les mêmes exhortations émaillent Les Délices de la mort (1631) du Français Puget de La Serre : «Pensez à toute heure à vos funérailles… Pensez à toute heure à ce que vous penserez à cette dernière heure…»

À Rome, la pompe vaticane s’annexe les emblèmes de la Vanité, dans un déploiement ostentatoire de symboles lugubres qui semblaient jusque-là le privilège de la peinture protestante. Sans doute, la méditation sur la mort, dans l’orientation huguenote et luthérienne, est-elle de nature plus théologique, plus raisonnée, moins littéraire, moins concrète que celle de l’Église romaine. Si les jésuites et les papistes, suivant la pente baroque d’une méditation délicieuse sur le Salut, multiplient les insignes funèbres, s’ils nourrissent les rêveries du siècle avec des représentations de la mort, cruelles ou feintes, lugubres ou enjouées, c’est encore pour s’éblouir, stimuler l’emphase, simuler le vertige, ébranler les repères, insinuer partout l’illusion et l’équivoque : la vie est-elle autre chose qu’un songe, que le déguisement de la mort ?

Ainsi, dans sa salle d’audience, au Vatican, le pape Alexandre VII (1655-1667) ne reçoit plus ses visiteurs qu’environné de crânes, auprès d’un cercueil ouvert. Il remplace son argenterie par une vaisselle de terre où sont peintes des têtes de mort et, sous son lit, il abrite encore un autre cercueil. Comme déjà son prédécesseur avant lui, le pape commande au grand Bernin (1598-1680) l’impressionnant monument funéraire (1671-1678) qui va lui être érigé dans la basilique. On y voit l’effigie du pontife prier au-dessus de son propre sépulcre recouvert d’un suaire de marbre d’où jaillit, dans une tension dramatique parfaitement baroque, un squelette de bronze brandissant un sablier. Le spectacle funèbre se répand partout en Europe, est omniprésent au Vatican et gouverne la pompe pontificale tout au long du siècle.

Mais le pape n’est pas le seul à Rome à fuir dans un faste inversé les fards funestes du monde et à s’adonner au vertige du memento mori. Les capucins eux-mêmes ne prient plus que dans de théâtrales chapelles macabres. Sous l’église Santa Maria dell’Immmacolata Concezione, dans une crypte attenante au couvent des frères capucins, on découvre la scénographie inouïe de six chapelles de terre battue, entièrement recouvertes de la dépouille de quelque quatre mille capucins et princes Barberini. Squelettes accrochés partout, dressés dans des niches, entassés au sol, suspendus au plafond comme des girandoles, murs couverts d’omoplates, autels érigés sur des accumulations de crânes, colonnes et couronnes faites d’empilements d’ossements, lampadaires et guirlandes composés d’une superposition de fémurs ou de vertèbres, faux stuc et fausse rocaille formés de clavicules et de tibias… Emphase extrême de la «mort baroque». Théâtre létal maximal de la pompe funèbre.

Mais le plus décisif, pourtant, n’est pas là. On découvre, au-dessus de la crypte des capucins, dans l’église elle-même, le très austère tombeau du cardinal Antonio Barberini. Ce tombeau, parce qu’il efface d’un seul coup toute la théâtralité baroque, s’impose comme le monument en négatif le plus éloquent de la pompe paradoxale de ces très orgueilleuses oraisons funèbres. Il est l’emblème exact de ce mouvement de l’ostentation insolente dans la dévotion macabre, la modestie, l’ascétisme et le renoncement. Il est l’absolu radical de tout tombeau.

LA VIE ÉRÉMITIQUE & LA DOLCE VITA

Antonio Barberini, né en 1549, appartient à une glorieuse famille romaine, dont le puissant mécénat promeut le Bernin au tout premier rang en lui offrant pour la première fois d’exprimer toutes ses intentions d’artiste. Les Barberini, en ayant su rendre l’architecture du Bernin, sa statutaire, son nom même inséparables de l’invention du style baroque, ont acquis là ce qui demeure sans aucun doute leur plus grand titre de gloire.

Le frère cadet d’Antonio, Maffeo Barberini, né en 1568, devient pape en 1623. Il règne jusqu’en 1644, sous le nom d’Urbain VIII, en monarque absolu, amassant au passage une fortune personnelle considérable. Son pouvoir, comme ses richesses, dépasse de loin toutes les limites que l’on considérait alors comme acceptables de la part d’un souverain pontife. Si le pape, digne chef d’une famille ambitieuse, ne répugne pas à s’annexer la fortune de ses rivaux, il ne renonce pas non plus au népotisme. Il élève à la dignité de cardinal non seulement son frère aîné Antonio, mais encore deux neveux (deux frères : Francesco Barberini, et le benjamin, le jeune Antonio Barberini) et un beau-frère (Lorenzo Magalotti). Un troisième neveu, Taddeo Barberini, frère de Francesco et du jeune Antonio, devient commandant suprême des armées pontificales, prince de Palestrina, préfet de Rome et l’une des fortunes les plus élevées qui se trouvât dans toute l’Italie.

Quant à Antonio, il est nommé cardinal de Sant’Onofrio en 1624. Pour son couvent, il fait construire entre 1626 et 1630 la première église romaine qui soit dédiée «à Dieu en l’honneur de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie». Il choisit d’être enterré là. Il meurt en 1646.

Or, ce cardinal est d’abord un moine capucin. Ce qui n’est pas indifférent, puisque l’ordre des capucins se veut, dans la hiérarchie des ordres religieux de l’Église romaine, à la pointe de l’humilité. Provoquant une scission dans la congrégation des franciscains au XVIe siècle, à l’initiative de Matthieu de Basci, un illuminé prêchant l’observance de la règle franciscaine primitive, les premiers «frères mineurs de la vie érémitique» prétendaient restaurer, jusque dans la manière de se vêtir, les principes originels de pauvreté absolue. En 1528, le pape Clément VII approuve leur initiative, et Paul V leur accorde la pleine autonomie en 1619.

Urbain VIII a, bien entendu, un goût pour l’ostentatoire qui contredit frontalement la volonté d’austérité des capucins. Il n’en joue pas moins joue un rôle prépondérant dans l’édification de l’église Santa Maria dell’Immacolata Concezione. Il bénit la première pierre, le 4 octobre 1626. Et, pour contraindre les moines à accepter ses largesses, le souverain pontife promulgue même une dérogation spéciale des règles de simplicité ordonnant la décoration des églises capucines. Il commande, entre autres, à Guido Reni un de ses plus beaux tableaux, L’Archange Michel piétinant le Diable - en entrant, première chapelle à droite. Quatre ans plus tard, la première messe est célébrée dans la nouvelle église.

Celle-ci, attenante au couvent des capucins, bénéficie d’un emplacement exceptionnel, puisqu’elle est située au 27, via Vittorio Veneto, dont le nom est devenu emblématique de La Dolce Vita, depuis que Fellini y situe, en 1960, l’action de ce film qui le rend mondialement célèbre. Sur fond d’obsessions érotiques, de persiflage antireligieux et de critique de la micro-société des paparazzi (c’est en cette occasion que le terme pour la première fois est imaginé pour désigner les photographes de la via Veneto), La Dolce Vita fait valoir une méditation audacieuse - c’est une première au cinéma - sur la fuite du Temps et le fatum inéluctable de la mort. L’œuvre remporte tous les succès, dans un ordre impeccable : condamnation du Vatican, Palme d’or à Cannes.

À l’angle de la via Veneto et de la piazza Barberini, en contrebas de l’église, du même côté de la chaussée, une étrange fontaine du Bernin : de gigantesques abeilles de marbre (Fontana delle Api, 1644), emblèmes attitrés de la Providence divine. (À l’origine, la fontaine était située quelques mètres plus loin, à l’angle de la place et de la via Sistina ; elle a été déplacée là en 1915.) Mais ce qui explique ici la présence des abeilles, c’est qu’elles figurent, au nombre de trois, dans les armes des Barberini, les puissants princes mécènes dont les commandes monumentales promeuvent dans le monde le prestige de Rome - dans la visée de rétrécir par l’ascendant de l’image l’essor du protestantisme et d’effacer matériellement le souvenir des outrages perpétrés par les lansquenets luthériens lors de la mise à sac de la ville en 1527. Car il faut reconnaître dans l’effervescence urbanistique des papes à l’âge baroque une conséquence, pour une part, des sacrilèges, des profanations, des exactions commis pendant le terrible sac de Rome, qui avait défiguré la ville en la privant de ses peintures, de ses sculptures et de nombre d’églises et monuments [3].

En répondant à ces commandes publiques qui font sa fortune, le Bernin, qui n’avait réalisé sous le pontificat précédant que de petits bustes et de la sculpture décorative, apporte une contribution retentissante à l’avènement du baroque et conquiert une autorité qui va dominer le siècle. Dans la basilique Saint-Pierre, on retrouve encore le bourdonnement des abeilles barbériniennes. Avec les autres emblèmes des Barberini, soleil et feuilles de laurier, les abeilles sont présentes un peu partout sur les colonnes torses et les volutes de bronze qui ornent la corniche du gigantesque Baldacchino. Ce monument merveilleux - que le Bernin élève, entre 1626 et 1627, sur le tombeau de saint Pierre, dans l’axe central, sous le dôme de la basilique - est le coup d’éclat de ce nouveau et triomphal style baroque qui inaugure un règne pontifical d’une durée exceptionnelle : vingt et une années, dont les présupposés théologiques et esthétiques marquent un tournant crucial dans l’art occidental. En 1627, donc dans les premières années suivant son accession au trône, le pape mécène commande au Bernin de lui dessiner son tombeau - l’imposante effigie de bronze surplombe un sarcophage de marbre noir, sur lequel est assis un squelette de bronze représentant la Mort ailée en train d’écrire le nom d’Urbain. Ce mémorial grandiose à la gloire du nouveau pontife, érigé de son vivant, s’impose à la vue de tous, dominant la tribune de Saint-Pierre dans une autocélébration sans précédent. On sait qu’un des successeurs d’Urbain VIII, le pape Alexandre VII, voulant à son tour bénéficier de l’autorité de cet art funéraire théâtral, commande au Bernin son tombeau, un monumental et spectaculaire mausolée qui sera également érigé dans la basilique.

Pour ce qui nous retient ici et qui concerne l’environnement urbain de l’église Santa Maria dell’Immacolata Concezione (dite aussi Chiesa dei Cappuccini) où est enterré le cardinal Barberini, il reste une chose à remarquer. En bas de la via Veneto, au centre de la piazza Barberini, il y a une imposante fontaine, avec tiare et blason des Barberini, érigée par le Bernin, entre 1642 et 1643, à la demande d’Urbain VIII. La très virtuose Fontana del Tritone rassemble en elle tous les rythmes baroques - mouvements enchantés, inapaisés, virevoltants, vertigineux, tourmentés, tumultueux, qui font du style baroque ce style dansant. Jaillissements, élévations, effondrements, élancements inachevés, bondissements, ruissellements, métamorphoses instables, éparpillements, tourbillonnements, enroulements, dispersions en écume, aspirations transversales, reflets irréguliers, débordements, déferlements en cascade, spirales enveloppantes, sinuosités, torsions, volutes, entrelacs, turbulences, lignes de fuite divergentes, tournoiements continus, ruptures soudaines…

Tombe du cardinal Barberini, Rome, 1646

À l’intérieur de l’église des Capucins, on découvre le tombeau du cardinal Barberini. Au sol, devant le maître autel, une très modeste, très austère pierre tombale de marbre gris. Sur ce monument d’ascétisme, pas d’effigie ni de statue allégorique, aucun blason ni armoiries, pas même un nom, pas même une date, simplement ceci :

JACET

PULVIS

CINIS

ET

NIHIL

de la poussière,

de la cendre

et

rien

Barberini, par ce langage bref, commente lui-même sa propre disparition, le récit commence par la fin, en un geste plus ascétique, plus iconoclaste encore que l’ascétisme et l’iconoclasme protestants qu’il aura sa vie durant contribué à engloutir sous le torrent d’images et de gloires de la Contre-Réforme. C’est là ce qui forme la vérité troublante de ce tombeau : d’emblée, l’image de toute gloire a disparu, la tombe est à jamais vide et le nom s’enfouit sous ses propres cendres. Ainsi, à l’heure de disparaître, le cardinal a choisi, on apprécie son choix, la voie de la plus grande modestie - c’est-à-dire de la plus grande immodestie, comme il va de soi. Les dés sont jetés et ont absout toute agitation de l’Histoire, la nuit de l’image a été rendue à elle-même, l’absence de tout est achevée, le silence des vanités est pur.

Tout a donc pris fin, tout ce que la fin doit rendre manifeste, tout ce que Barberini cherche à créer par son renoncement au nom propre est donné par avance et devient comme la condition de cette disparition, son apparition anticipée, son image éternelle. Étrange renversement dans la courbure du Temps. Ce n’est pas le cardinal qui disparaît dans la mort et fait disparaître son nom dans le silence, c’est le présent absolu de cette disparition, c’est le miroitement paradoxal de ce qui manque à sa place qui lui permettent seuls de rester le maître du hasard et de la nécessité, qui l’introduisent en pleine lumière dans l’impersonnalité, la neutralité où rien ne s’accomplit, la toute-puissance vide qui se consume éternellement elle-même. Comme si le langage l’accueillait, le rendait à lui-même au moment même où, pourtant, il le prive du plus intérieur de son être.

Et cet «et rien» ! dont l’humilité superfétatoire fait sonner dans le marbre comme la ténébreuse et menaçante modestie reversée au compte de l’orgueilleuse démesure baroque. Cet «et rien» qui fait entrer ce monument de gloire négative, ce monument d’humilité chrétienne paroxystique, dans l’arrogance la plus emphatique de la Contre-Réforme. «Et rien», c’est-à-dire tout son contraire : ni cendre ni poussière, mais un monument indestructible dans la mémoire des hommes, dans les siècles des siècles. Ici (hic), l’extrême de la modestie rejoint l’extrême de l’arrogance.

Dans cette ultime transformation, le nom identifié à la cendre devient enfin l’ombre grâce à laquelle la lumière rayonne. En voyant cette tombe si discrète et inoubliable sur le sol de cette petite église romaine, j’ai vu la soustraction à l’œuvre, j’ai retrouvé là la forme claire de l’effacement, l’immatériel qui comprend tout l’horizon de mon art, de tout art. J’ai éprouvé là, devant cette tombe, le travail de l’absence qui est au départ de tout, j’ai saisi en elle une présence, une puissance encore, comme dans l’immatériel un étrange pouvoir d’affirmation. J’ai vu dans cette inscription un prodigieux morceau de langage apte à prononcer jusqu’au bout ce suprême et silencieux évidemment de la nuit où gronde à l’infini le défi que toute chose puisse n’exister pas (Leibniz). C’est pour cela que l’art, épreuve et écoute de ce qui manque, ne doit pas être compris comme autre chose que l’expérience poétique.

Cependant, dans ce morceau de langage prodigieux prenant pour support un morceau de marbre qui n’est lui-même rien moins que poussière ni cendre, j’ai encore vu que rien, dans le langage ou dans l’image, n’est propre à représenter le nihil de la mort ou le vide de la jouissance.

Devant ce morceau de marbre funéraire où s’affirme la pure absence paradoxale, absence qui en s’affirmant se dérobe à elle-même et se rend encore présente, je pense au mausolée de Jules II (également à Rome), où trône le colossal Moïse de Michel-Ange et qui devait initialement être composé de quarante statues monumentales disposées sur trois étages : à Carrare, où, pendant huit mois, il choisit les immenses blocs de marbre d’où devait surgir ce monument des monuments, Michel-Ange rêva de sculpter directement la montagne elle-même en une seule et gigantesque statue…

Maurice Blanchot, dans L’Espace littéraire, s’attarde à faire valoir la signification de la dépouille : «Ce qu’on appelle dépouille mortelle échappe aux catégories communes : quelque chose est là devant nous, qui n’est ni le vivant en personne, ni une réalité quelconque, ni le même que celui qui était en vie, ni un autre, ni autre chose. Ce qui est là, dans le calme absolu de ce qui a trouvé son lieu, ne réalise pourtant pas la vérité d’être pleinement ici. La mort suspend la relation avec le lieu, bien que le mort s’y appuie pesamment comme à la seule base qui lui reste. Justement cette base manque, le lieu est en défaut, le cadavre n’est pas à sa place. Où est-il ? Il n’est pas ici et pourtant il n’est pas ailleurs ; nulle part ? mais c’est qu’alors nulle part est ici. La présence cadavérique établit un rapport entre ici et nulle part [4].»

L’ici n’est pas accessible à celui qui meurt, mais celui qui meurt s’identifie à jamais à l’ici. L’ici qu’il est devenu est si littéral et tellement désespérant qu’il voudrait se faire passer pour un « au-delà ». Le défunt est celui dont on dit qu’il n’est plus de ce monde - parce qu’il n’a plus de maintenant, parce que son maintenant est un absolu présent détaché de tout, parce que son ici est celui du «ci-gît» - son ici est littéralement ici. Il n’est plus de ce monde, parce qu’il n’est plus qu’un ici à jamais ici, il est seulement devenu ce déictique : «ci». L’ici du défunt s’identifie à un ceci innommable : «Ci-gît quelque chose qui fut quelqu’un.»

Le «ci-gît» de toute épitaphe est invariablement suivi de l’affirmation d’une identité qui arrache l’ici à l’indéterminé, il introduit la nomination propre à singulariser ce déictique qui désigne l’indécidable ceci. La tombe, lieu par excellence de l’indistinct, de l’anonyme et de l’impersonnel, est toujours remplie de noms et de dates, comme si, dans l’apparence vaine d’une prétention à survivre à tout, l’usure infinie de la fin, l’infinie lourdeur d’un effritement constant étaient à l’œuvre pour effacer la singularité propre à tout lieu et la rendre égale à la neutralité monotone d’un présent à jamais sans durée.

C’est exactement contre cet insensible et perpétuel désastre du Temps promu par la tradition funéraire, contre le glissement progressif du nom vers l’obscurité, contre sa lente disparition dans la substance indéfinie de l’éternité, que s’impose cette épitaphe où s’éclaire la vaine vacance du néant :

de la poussière,

de la cendre

et

rien

Tout a déjà eu lieu, ici, dans l’éloignement indifférent du néant. Barberini rejette loin du «ci-gît» de sa dépouille l’image, comme s’il cherchait, dans un au-delà de la mort, dans un plus-que-la-mort, l’état total transfiguré dans le paradis pacifié du Temps retrouvé, là où l’anéantissement réel de l’être, l’effacement symbolique du nom, le dépérissement imaginaire du corps n’ont plus cours parce qu’ils sont à jamais accomplis. Cette arrogance dans l’extension du domaine de la néantisation concentre tous les paradoxes du vertige baroque, en inventant une paradoxale exaltation de la mortification, une volonté extrême de soustraction, une décision profonde d’effacement de toute profusion et de tout décorum. Cette affirmation arrogante de l’ascétisme catholique, par-delà l’infinie inhibition de la Réforme, renverse tous les présupposés de la Contre-Réforme que les Barberini, avec le Bernin, ont su, toute leur vie durant, imposer envers et contre l’austérité protestante.

Barberini atteint par l’esprit à ce cœur absolu et secret de l’image, qui est précisément absence, l’intimité de l’absence et du silence. La disparition des vanités : c’est ici que s’entend la vraie présence où ne subsiste que la substance de rien - poussière, cendre et rien. Cette mise en abîme du vide, ce pliage paradoxal du Temps, cette déréalisation absolue de la puissance du visible devenu potentiel invisible, cet allègement du poids des conventions universelles sont en réalité le centre de l’image, de la statuaire et de l’architecture baroques, dont les vrais héros sont le vide, le virtuel, l’immatériel déguisés sous les espèces de la profusion.

Ainsi Barberini veut-il être le maître absolu de l’impersonnalité de la mort en mourant dans la certitude du nom éternisé dans le rêve pur d’un présent en soi disparu, rêve d’un présent absolument manquant où rien de l’oubli ne s’accomplit, où s’abolit la toute-puissance du silence.

En effaçant son nom au moment de disparaître, Barberini conquiert, comme dans une nuit pacifiée, un accès à un présent introuvable totalement transfiguré. En effaçant les dates de sa naissance et de sa mort, le cardinal s’assure de rester à jamais dans la mémoire des hommes, là où rien de l’oubli ne s’accomplit plus jamais. Son nom a déjà disparu, tout s’est déjà accompli, la fin a déjà en lieu dans le matin indifférent du Temps, à l’heure où l’oubli a déjà été rendu à lui-même, où l’absence est achevée et le silence est pur.

Barberini approche ainsi la profondeur de l’oubli qui est créée lorsque l’on meurt, il approche le silence qui se forme quand on disparaît. Par l’effacement de son nom devenu comme imprononçable, il rend ce nom à jamais ineffaçable, plutôt qu’ineffable. La disparition du nom est ce qui lui permet en vérité de conjurer la disparition du nom.

Le cardinal, en créant en creux ce fabuleux mémorial baroque, ce monument négatif de la Contre-Réforme qui déborde par son silence sur l’aphasie visuelle de la Réforme, purifie le néant en s’avançant dans le négatif du négatif et transfigure la signification même de l’exil de la mort. Son refus de périr dans l’immense indécision de l’immortalité fait de son propre effacement la promesse d’un avenir illimité dans la constante genèse d’un essor en perpétuel déploiement.

En étant créateur de son propre néant et en ayant, au sein de l’effacement de soi, la certitude de se hisser encore à la cime de soi-même, Barberini affirme dans la mort ce que la mort prétend nier. En s’abandonnant absolument à l’absolu abandon, en s’en remettant à la dépossession de la poussière, de la cendre et de rien, il récuse par la dépossession même la dévastation de la mort et choisit d’entrer dans ce que Hegel appelle la «vie de l’Esprit». Il entre en lutte, pour s’en rendre le maître, avec le chaos où il devrait disparaître et, pour se dérober à l’enfouissement immobile que la gloire du Temps lui promet, il rend tout à fait indispensable le nom qu’il vient avec gravité d’effacer.

Je vois, dans la cérémonie de l’anonymat par laquelle Barberini invente d’élever sa propre disparition à la dignité d’une neutralité, d’une impersonnalité intemporelles, cette sorte d’évidence suprême où l’art trouve à s’éterniser dans le registre de l’unanimité, de l’universalité. Cette expérience de l’insignifiance choisie mérite d’être méditée.

Blanchot : «Anonyme est celui qui meurt, et l’anonymat est l’aspect sous lequel l’insaisissable, le non-limité, le non-situé s’affirment le plus dangereusement auprès de nous. Quiconque en fait l’expérience, fait l’épreuve d’une puissance anonyme, impersonnelle, celle d’un événement qui, étant la dissolution de tout événement, n’est pas seulement maintenant, mais son commencement est déjà recommencement, et sous son horizon tout ce qui arrive revient. À partir de l’instant où “l’on meurt“, l’instant est révoqué ; quand on meurt, “quand“ ne désigne pas une date, mais n’importe quelle date, de même qu’il y a un niveau de cette expérience où la mort révèle sa nature en apparaissant non plus comme le décès de telle personne déterminée, ni comme la mort en général, mais sous cette forme neutre : la mort de quelqu’un. La mort est toujours une mort quelconque [5].»

Barberini, devenu un quelconque cadavre parmi la foule anonyme des cadavres quelconques, n’est pas seulement rendu à la violence impersonnelle et modeste de l’anonymat. Il devient une présence sans nom, et par son affirmation transparente, il cesse d’être cette dépouille passive, interchangeable, insignifiante à laquelle la mort l’avait promis. Il fait seul, d’une écriture infime, bien plus modeste que ne le serait la page d’un livre, ce que ni le vent, ni la mer, ni le sable ne déferont. Sa présence sans nom devient un présent détaché dans l’espace, un morceau de Temps vertical, un fragment tombé du ciel, sans passé, sans avenir, un espacement définitif dans la durée, un effacement de l’instant qui se dérobe à la disparition et à l’oubli. Le fait d’avoir vécu une existence éphémère et d’être mort demeure certes un fait éternel et le nom absent sur la pierre demeure ineffacé dans le désœuvrement du Temps - la puissance sans contenu du nihil s’épuise ici devant la puissance universelle du symbole.

Le regard veut amincir et rendre transparente la pierre de ce tombeau et la dissoudre dans un désir de voir qui, avec élan, va au-delà. Je veux voir ce qui pourtant n’a pas d’image, pas même de nom, et c’est bien dans ce qui se dérobe au regard que se soutient le désir de voir, c’est bien dans ce dont il avoue ne pas se satisfaire que le regard découvre la cause de son désir. C’est que cette pierre et ce tombeau constituent la présence, pourtant dissimulée, de ce qui doit apparaître, dans l’appel de sa signification libératrice : un Lazare, veni foras. Ce Lazare mort depuis trois jour, ce cardinal mort peut-être depuis toujours, cette présence sans nom nous répond et nous parle au cœur de nous-mêmes comme le silence pacifiant qui est au cœur de l’orage.

De l’intimité déchirée des antagonismes de l’Âge baroque - la mesure et la démesure, la forme et l’infini, la décision et l’instabilité - irréconciliables et inséparables, jaillit ainsi la Révélation, où rien n’apparaît, mais où c’est la dissimulation qui se fait apparence, Révélation qui s’énonce dans une disparition qui est aussi présence. C’est par cette Révélation que se communique la signification présente à tout moment dans l’expérience baroque : là où la légèreté ne manque pas, la profondeur nous est donnée.

Celui qui déclare ainsi ne plus rien espérer que dans la profondeur du vide qui se crée dans la mort est le plus grand affirmateur de présent, il mise sur l’instant absolu, le seul qui triomphera absolument de l’avenir, il parie sur l’apothéose de l’instant qui ne passera pas et ne sera pas dépassé. L’instant absolu de Barberini est l’étincelle du nom propre, qui garde ce pouvoir d’affirmation exceptionnel, échappe à l’usure et déborde la préméditation de l’effacement et de l’oubli. La clarté souveraine d’un tel renoncement à soi s’approche de l’équilibre hégélien, qui voit dans la mort une possibilité de purification du néant, trouve dans l’extrême négativité la mesure de l’absolument positif. Telle est encore la signification de l’art pour Kafka : «un souffle de gaieté prêté au néant [6]».

L’art représente pour moi la possibilité d’une expérience vécue de surcroît, expérience d’un au-delà des limites qui signifie seulement la perte inaperçue de la mort déjà advenue. L’art apporte avec lui l’ambiguïté, la duplicité qui permet de s’extraire «hors du charnier natal» (Heredia), d’échapper au nihilisme abrutissant, de se dégager du piétinement harassant de la mort. Il permet de se survivre avec grâce en une disparition qui disparaît dans une image de la disparition, à revivre dans un oubli infiniment oublié.

Ce que je sais des images, c’est que celles-ci, quand bien même elles figurent le vivant, parlent de la mort. Elles tiennent leur ambiguïté de là, d’être un reflet seulement, une mince limite auprès du néant. Par ce qu’il y a d’inflexible et de compact dans un reflet, l’image recouvre l’indéfini que le caput mortuum de l’être pousse en avant. Le reflet imaginaire du vivant révèle l’obscurité de son destin, l’image rend l’être à son essence d’ombre. Sa signification est invariablement de Vanité.

Il y a d’abord la présence réelle, puis vient l’image, c’est-à-dire l’absence de la chose réelle. Il faut que la chose réelle s’éloigne, disparaisse pour se laisser ressaisir comme ombre ou comme reflet. La chose s’effondre dans son image là où le présent manque absolument, elle a rejoint ce fond d’impuissance où tout s’arrête - still life. Il n’est pas indifférent que, pour l’éclairage de tous mes autoportraits, mon choix technique se porte sur deux simples ampoules Tungstène de 500 watts, habituellement réservée à la photographie de natures mortes.

Dans mes Autoportraits [7], dans ce que je désigne comme images de la disparition, c’est d’abord la dissimulation qui tend à apparaître. Quand le visage s’efface sous la couleur uniforme, il apparaît comme la profondeur de la disparition dans laquelle il se dissimule comme ce qui manque. Quand l’effacement apparaît, l’effacement, devenu apparence, fait tout disparaître, mais ce qui a disparu est encore une apparence. Ce qui a disparu a encore l’apparence de ce qui a disparu.

Ce qu’on appelle révélation est cela même : l’invisible devenu apparence. La révélation dit précisément que quand tout a disparu et que tout manque, le manque montre qu’il y a encore quelque chose. Il fait apparaître que l’essence de l’être est d’être encore là où il manque, d’être là en tant que dissimulé. Quand tout est dissimulé, l’image trouve là sa condition, mais tend à s’y effacer. L’image suppose l’absence et l’effacement de ce qu’elle représente, elle s’identifie au reste qui subsiste dans l’absence. Ce qui rend possible l’image est la limite où elle s’efface. C’est là l’ambiguïté qu’elle affiche et dissimule, l’ambiguïté qui est le fond sur lequel elle continue d’affirmer les choses dans leur disparition, elle montre ce qui demeure quand il n’y a rien.

Se représenter par l’autoportrait, c’est entrer dans l’affirmation de la négation où menace la disparition. C’est se livrer au risque de l’effacement, où règne l’anonyme. Me représenter, c’est disparaître sous une image et, par là, entrer en contact avec l’absence devenant image. Disparaître dans la couleur unique, c’est faire que la couleur qui fait allusion à une figure devient allusion à ce qui est sans figure. L’image, qui est cette forme dessinée sur l’absence, devient alors l’informe présence de cette absence. La couleur unique devient l’ouverture opaque sur ce qui est quand il n’y a plus que le vide.

Pourquoi figurer aurait-il quelque chose à voir avec cette absence essentielle, cette absence telle qu’en elle seule la disparition apparaît ? Qu’une image nous captive, cela arrive quand elle concentre en elle l’éclat aveuglant et inépuisable de ce qui manque en elle, ce manque ontologique qui est présent dans toute image et qui provoque le désir de voir, la captation du regard, la fascination. Quand le regard est captivé, ce qu’il voit dans l’image n’est pas ce qu’il regarde, ce qui le saisit, le fascine n’est pas dans l’image qu’il regarde, mais dans ce qui lui manque et fixe la cause de la fascination dans un au-delà de ce que l’image donne à voir.

La fascination est fondamentalement liée à la présence neutre et sans contour d’une opacité indéterminée et sans figure au sein de la figure. Cette absence, quand elle est captée par le regard, produit une sorte d’inquiétude et d’attrait, provoque le désir de voir. On pressent alors qu’avec l’aspiration à disparaître dans la couleur unique, l’absence devient visible, l’invisible devient apparence et c’est cette absence révélée qui érotise le regard, à la recherche sans fin de ce qui manque à l’image. On voit là comment l’image est toujours en défaut par rapport à elle-même - et c’est bien pourquoi on la regarde.

Ce qui donne sa valeur à l’image, c’est bien ce qui lui manque, ce qui lui donne toute sa valeur, c’est qu’elle laisse le regard insatisfait : l’image, par essence, laisse à désirer. C’est là, dans ce défaut essentiel, l’impasse où bute toute mon expérience d’artiste - et c’est là, dans ce défaut essentiel, que l’œuvre se réalise. C’est que l’image a bien le pouvoir de faire disparaître les êtres, de les faire apparaître en tant que disparus, de les faire apparaître dans leur absence, de leur donner une apparence qui est seulement celle d’une disparition, apparence d’une présence qui ne dit que l’absence. Mes Autoportraits, depuis le début, montrent que l’image, en ayant le pouvoir de convoquer l’apparence de l’absence, a aussi le pouvoir d’y disparaître elle-même, de s’effacer au milieu de ce qu’elle accomplit, de s’y annuler en proclamant la plénitude de ce qu’elle montre et efface sans fin.

Je ne néglige pas le fait que le rituel funéraire, la célébration des morts est, dans l’histoire de l’humanité, l’origine première, le fondement de toute pratique artistique. Je reconnais dans l’épitaphe radicale du cardinal Barberini la signification première, le fondement de toute expérience artistique, une affirmation paradoxale d’immortalité, un essentiel arrachement à la mort accompli avec une volonté d’effacement renversée, une volonté d’effacement qui se survit et survit à tout effacement :

CINIS

ET

NIHIL

Il m’apparaît que la reprise de cette inscription gravée sur une pierre tombale à l’âge baroque offre la parfaite plate-forme d’une réflexion sur les présupposés de l’art, sur les présupposés de mon art. La parfaite plate-forme pour penser les significations de disparition et de révélation, de dissolution et d’épiphanie qui forment les présupposés de mon art.

Au moment de relever les mots gravés de l’épitaphe de Barberini, j’ai choisi d’alléger par la finesse fragile de lettres de verre soufflé l’ascétisme du texte funéraire, de réenchanter par la grâce du verre de Murano le minimalisme formel de mon projet. En choisissant de reprendre cette épitaphe souveraine, j’ai choisi le recours à l’affirmation la plus terrible de l’effacement et de la disparition. Je poursuis, avec ce Tombeau [8], la réflexion que j’ai engagée à travers la série de mes Autoportraits antérieurs (2000-2006) et de L’Instance de la lettre (2003-2005) [9], réflexion de fond sur l’effacement et la disparition de la figure, sur la révélation de la figure par-delà son effacement dans la couleur.

Les lettres, que j’ai dessinées à la taille de mon visage (21 cm), d’après les caractères gravés à Parme par Giambattista Bodoni entre 1771 et 1788, sont réalisées en verre soufflé par Pino Signoretto, maître verrier à Murano [10]. Ces lettres disent la fragilité de l’être - elles le disent par le texte (poussière, cendre) qu’elles composent et par le verre dont elles se composent et qui entoure un vide (et rien) central intérieur. De la poussière qui recouvre le caput mortuum de l’être, de la cendre que recouvre le feu provoquant la fusion d’un simple sable qu’il transforme en verre, et rien où se condense le vide central au cœur de la lettre de verre. Quant au rouge profond de ce verre, couleur composée d’or qui a fait la renommée de Murano depuis dix siècles, il est pour les verriers vénitiens la couleur du défi, de la difficulté maximale, c’est la couleur la plus instable, qui varie tellement qu’il est presque impossible de garantir que l’on retrouvera le même rouge le lendemain.

Couleur ostentatoire, le rouge est un insigne impérial, un attribut de la force et du courage. Il est d’abord associé à la couleur du feu - ce que ne manque pas de relever Leon Battista Alberti, dans le De pictura (1436). Il est, dans l’iconographie de l’Occident, le sang de la Passion du Christ et du supplice des martyrs. Le rouge est essentiellement perçu comme la couleur du sang et de la vie, la couleur réputée éloigner la mort [11].

On sait que le latin coloratus a deux significations - à la fois «rouge» et «coloré». En latin, la couleur se dit donc «rouge» et le rouge est reçu comme synonyme de «couleur» : il est la couleur des couleurs. En fait, «rouge» signifie en même temps la vie (le sang, le feu) et la mort (le sang du martyr, les flammes de l’Enfer). Le symbole est ambivalent, divisé, sa valeur se renverse : la valeur régénératrice du rouge (le sang versé du le Christ porte la Rédemption et la Vie éternelle, les langues de feu de la Pentecôte transmettent la puissance de l’Esprit saint aux apôtres et marquent le départ de leur mission évangélique) s’inverse en signification mortifère (les crimes de sang, les flammes de Satan qui consument et anéantissent).

De plus, le rouge est, au XVIIe siècle, la couleur des papistes. Depuis les XIII-XIVes siècles, les papes et les cardinaux ont adopté cette couleur, ce qui signifie qu’ils sont disposés à verser leur sang pour le Christ. Or, pour les réformateurs protestants, le rouge appelle la condamnation. C’est le signe de la damnation, la couleur de l’immoralité, la couleur qui doit être chassée du temple, car la couleur rouge est celle que porte, dans l’Apocalypse, la grande prostituée de Babylone chevauchée par une bête venue de la mer… Clairvoyance toujours impeccable des protestants, quand il s’agit d’interpréter ce qui fait la puissance du Vatican et de justifier, a contrario, les initiatives artistiques des papistes : on saisit vite la portée dramatique, tragique, épique d’une couleur si érotique, satanique, infernale… Le rouge, depuis, demeure associé à l’érotisme et à la passion, à la fête et au luxe, au spectacle et à la révolution. Il demeure en outre, depuis l’Empire romain, le symbole du pouvoir.

QUAND IL N’Y A RIEN ET QUE RIEN NE PEUT ÊTRE NIÉ

Par leur matière, fragile, et leur couleur, ostentatoire, ces dix-huit lettres de verre soufflé qui composent la Tombe de verre enveloppent d’une sensualité et d’une séduction toute baroques ces mots qui disent pourtant l’effroi et la détresse.

À côté de la Tombe de verre, je réalise un Tombeau. Autoportrait photographique [12]. Ces photographies composent une série de dix-huit autoportraits rouges - que je tire, pour la première fois, à l’échelle un (28 x 28 cm), à la taille exacte de mon visage (life size ?). Chaque lettre de verre devient la pierre tombale qui soumet, littéralement, mon visage à l’«instance de la lettre». Jacques Lacan fait valoir avec une emphase décisive «cet échange fatidique par où la lettre vient à prendre la place même d’où le désir s’est retiré [13]». Le psychanalyste formule avec rigueur la fonction de la lettre dans sa portée létale : «Le signifiant fait entrer le sens de la mort. La lettre tue, mais nous l’apprenons de la lettre elle-même. C’est ce par quoi toute pulsion est virtuellement pulsion de mort [14].»

L’épitaphe relevée sur la pierre tombale de Barberini devient celle d’un tombeau où, sous les lettres de verre soufflé, s’affirme la pure absence (je suis morte) - absence qui, en se dérobant à elle-même (ceci n’est pas un cadavre), se rend encore présente sous l’espèce d’une présence dissimulée dans l’image qui, elle, ne s’abolit pas (hic jacet).

La dissimulation est une négation (je ne suis pas ici), dans laquelle se dissimule cependant une affirmation (je est une autre). Mon œuvre, par la dissimulation (sous la lettre), la transformation (en cadavre), l’effacement (dans la couleur), affirme qu’il y a quelque chose qui n’est rien et qui peut vouloir se substituer à la négation. Quand il n’y a rien et que rien ne peut être nié, rien demeure et, en demeurant, affirme encore quelque chose comme le manque-à-être, le désœuvrement du regard, l’effacement du visible dans un au-delà de l’image. Le pouvoir de ne pas être vu est certes l’essence même du visible. Alors l’œuvre, en se liant à la pureté de la négation, peut à son tour s’affirmer dans la certitude de son originel manque-à-être.

Dans cette nouvelle série d’autoportraits, où je figure allongée sur le sol, les yeux fermés, la signification est littéralement celle de la disparition ultime. Il est un fait qu’ici, comme dans mes œuvres précédentes, mon art, l’ensemble de mon art dépend d’une relation avec la mort, qu’il n’a de sens que dans un rapport essentiel avec le sens de la mort. Tombeau : la mort est là, présente, son apparence est mise en évidence, cette absence s’affirme avec plus d’autorité qu’en aucune de mes œuvres précédentes.

Ce lien où l’expérience artistique se noue aux significations de la mort est exactement formulé par Blanchot : «Lire le mot mort sans négation, c’est lui retirer le tranchant de la décision et le pouvoir de nier, c’est se retrancher de la possibilité et du vrai, mais c’est aussi se retrancher de la mort comme événement vrai, se livrer à l’indistinct et à l’indéterminé, l’en-deçà vide où la fin a la lourdeur du recommencement. Cette expérience est celle de l’art [15].»

Mon expérience artistique se situe immédiatement dans cette perspective de l’œuvre comme recul de sa propre dissolution, comme recul de la mort qui s’avance dans une lumière où elle recule. L’art devient alors l’ouverture silencieuse sur le silence du regard, l’affirmation de ce qui nie la négation. L’image n’est pas seulement le refus, l’éloignement, la transposition de ce qui manque, mais elle est aussi le manque, l’absence, le silence dont elle se constitue, parce que c’est de toujours le manque à partir duquel l’œuvre s’accomplit, mais ce qu’elle accomplit est ce manque qu’elle ne peut pas combler. Ce point où l’absence est irréductible, ce point où l’image ne coïncide avec rien, nous met en relation avec l’infini.

Les images de mon Tombeau. Autoportrait sont une purification de l’absence, un essai pour rendre celle-ci possible et puiser en elle la possibilité même de créer l’art. J’ai avancé dans cette œuvre lucidement hors de moi, je me suis perçue disparaissant et m’apparaissant dans le mirage de cette disparition, pour me ressembler dans cette mort à venir, dont la pensée est la vie même de la conscience et que l’image atteint en même temps qu’elle s’y éteint.

Tombeau. Autoportrait fait apparaître ce qui disparaît dans la représentation. Cette figure de la disparition ne tend pas seulement vers la disparition de la figure, mais elle est encore ce à partir de quoi la figure, en faisant image, devient la profondeur de la faille sur laquelle cette image est ouverte et cependant se referme. L’image voile cette absence sur laquelle elle doit se refermer et qu’elle doit, d’une certaine manière, préserver, comme si le manque, la disparition, était sa vérité profonde, la signification sous laquelle il lui appartient de se rendre présente à elle-même dans sa forme propre.

La mort qui est l’intimité tue du vivant, cette pulsion de mort que Freud le premier a su voir comme étant l’intimité radicale du désir doit être versée au compte de la libido elle-même, doit être identifiée comme le cœur certain de la pulsion de vie jusqu’à ce que mort s’ensuive, pour que la mort un instant se laisse saisir comme l’inéluctable présent de la présence, devienne une présence acceptée et voulue comme un incessant présent. La présence mortelle de ce présent absolu, loin d’être un suspens de l’avenir, une altération du devenir, est l’ombilic vivant et continu du Temps, le débordement de toute durée, «puisque la mort est le suprême avenir et le futur de tous les futurs» (Jankélévitch, La Mort [16]). Le présent continu de la mort est le cœur nécessaire du vivant, car «nostre vivre n’est rien qu’une éternelle mort» [17].

Le point central de mon art est cette perte comme cause, celle que l’on ne peut atteindre, la seule qui vaille pourtant d’être atteinte, celle qui est dans la visée directe de l’image. Ce point central est l’ambiguïté, l’exigence souveraine, ce dont on ne peut vraiment s’approcher par la réalisation d’aucune œuvre, mais dont l’approche même constitue l’œuvre.

Cette duplicité dans l’art ne peut être déjouée. Elle est profondément éprouvée ici comme un jeu heureux qui invite à une dissimulation qui se dissimule elle-même. La dissimulation qui se dessaisit de tout sacrifice et de tout pathos s’ouvre sur la négation du négatif. L’art est essentiellement déterminé par ce fond de duplicité où tout retombe dès que l’impossible s’atténue. L’expérience de ce désastre vague et vain s’affirme dans la plénitude, dans l’équilibre instantané où le manque devient œuvre, où la disparition devient révélation.

Dans l’image, le vivant effleure de près ce manque-à-être qu’il avait dû réfuter pour être, ce manque contre quoi il s’était édifié et défini. Mais à présent que le vivant voit sa signification suspendue dans l’artifice de l’art, maintenant qu’il s’abandonne à l’inactuel et se retranche du réel, la vérité en lui recule, le négatif le revendique, soustraction qui l’enrichit et le consacre comme image. L’autoportrait est, comme toute image, la figure de l’unique devenant n’importe qui. Je vois, dans mon autoportrait, l’image d’un être impersonnel, éloigné et inaccessible, que la ressemblance attire vers l’ombre.

L’image de moi est, cependant, si absolument moi-même que je suis comme doublée par moi, unie à la solennelle impersonnalité de soi par la ressemblance et par l’image. Cette image d’une vivante jusque-là portée par l’inflexible lourdeur de sa présence impressionne comme une apparition prononçant dans le lointain une sentence de Jugement dernier. Sans doute rappelle-t-elle, par sa pose soumise à la lettre, par sa transformation dans la couleur, l’image d’un cadavre. Dans mon image comme dans mon cadavre, je me ressemble. Le cadavre est à mon image, il est ma meilleure image. Dans mon image, je suis mon propre revenant. L’image est le reflet de cette ombre qui accompagne le vivant dans sa nuit. L’image, loin de me séparer de ce reflet, me transforme tout entière en poussière, en cendre et en néant.

Maurice Blanchot, encore : «Le cadavre est le reflet se rendant maître de la vie reflétée, l’absorbant, s’identifiant substantiellement à elle en la faisant passer de sa valeur d’usage et de vérité à quelque chose d’incroyable - inusuel et neutre. Et si le cadavre est si ressemblant, c’est qu’il est, à un certain moment, la ressemblance par excellence, tout à fait ressemblance, et il n’est aussi rien de plus. Il est le semblable, semblable à un degré absolu, bouleversant et merveilleux. Mais à quoi ressemble-t-il ? À rien [18].»

La ressemblance est ce déguisement suprême qui porte à son comble l’incertitude de soi. Elle est l’absolu abandon à l’imaginaire, derrière quoi il y a seulement l’impossible à représenter, l’irreprésentable. Telle est la dépouille qui, loin de reposer, est livrée tout entière au piétinement incessant de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. Comme le cadavre, l’image fixe est sans repos. Pourtant l’image, à première vue, ne ressemble pas au cadavre. Mais on voit que la fixité cadavérique est bien celle de l’image.

L’image présente, derrière le visage qu’elle représente, la disparition de ce visage et sa subsistance dans sa disparition. L’impuissance à figurer est surmontée dans l’œuvre même qui la déclare. L’image peut bien, quand nous la regardons, nous représenter le visage disparaissant dans un effacement formel (monochrome rouge), c’est avec la signification de la disparition (Vanité) qu’elle a partie liée. La matérialité élémentaire de la disparition s’affirme avec l’effacement du visage disparaissant dans le fond monochrome, avant de s’enfoncer dans l’obscurité de l’image rendue à son essence qui est de transformer ce qu’elle représente en une ombre.

Mais cet effacement que figure mon Tombeau. Autoportrait, cet évanouissement de la figure, son appartenance à ce qui manque ne marque pas le simple arrêt d’un être mobile qui demeurerait, cependant, identique à lui-même. L’effacement, l’éloignement gisent ici au cœur de l’être que l’image a, instantanément, rendu inatteignable, impassible, inactuel. Me voici donc, dans mes autoportraits, non pas identique à moi-même, mais me voici moi dans ces images de moi comme effacement et exil, absente dans ma présence, inatteinte parce qu’à jamais atteignable, ne souffrant plus que de mon impassibilité, apparaissant en tant que disparue, cœur étrange et vide d’un lointain vivant qui s’éloigne.

La disparition à l’œuvre dans mes images - l’image de la disparition, l’image comme lieu de la disparition - donne à découvrir un effacement plus essentiel. Mon Autoportrait exclut volontairement la douleur et la complaisance, le narcissisme, la doxa romantique et sentimentale. Sans doute et avant tout parce que j’ai choisi justement l’exil pour pouvoir créer. Mais, en créant des images, je vérifie que créer, c’est encore être en exil. Celui qui crée est en exil quand il crée, il est exilé de l’œuvre quand l’œuvre est créée. Or, celui qui est exilé en créant méconnaît son exil et ne pas savoir est ce qui lui permet de persévérer. Ce que je fais, c’est une image, et ce que je fais en faisant une image, je le détruis ou le recommence en une autre image. C’est au fond un infini qui s’exprime dans le lieu fermé de l’œuvre achevée. L’œuvre est immanquablement cette transitoire condensation où être sans cesse se perpétue sous les espèces de l’effacement, de l’absence, de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. C’est bien un infini qui s’exprime dans cette impuissance de l’œuvre à prononcer la fin qui manque, dans cet indistinct où le Temps est voué au piétinement de la répétition.

Le simulacre éblouissant d’une épitaphe de verre désigne avec une légèreté sans merci la disparition, mais c’est pour restituer aussitôt la présence qui manque et qui fait la vérité de fond de l’image. L’art n’est rien s’il ne touche pas au pacte symbolique qui noue l’œuvre à la mort, à la répétition et à l’échec. Freud fait valoir dans toute sa portée létale la fonction de répétition, quand il découvre que la réussite s’identifie à l’échec. La réussite de l’expérience - la jouissance dans le symptôme névrotique, le plaisir dans l’acte sexuel, la sublimation dans la création artistique - est précisément ce qui appelle à la recommencer, et c’est bien là, dans la réussite, le fondement de l’échec. On peut dire, avec Freud, que la répétition est, avec la commémoration, le signe vivant de la mort. La négation sans fin de la mort n’a pas plus le caractère tranchant d’une limite ou d’un arrêt que la célébration de l’absent. Car le symbole - tombeaux ou effigies, pyramides ou cathédrales, rites funéraires, religieux ou artistiques - affirme pleinement et sans fin la mort qu’il nie, l’oubli qu’il commémore, l’absence qu’il réitère. Tel est le sens de la violence du négatif à l’œuvre dans le symbole.

Blanchot commente cette dialectique où la répétition se lie à la mort : «Déjà Freud, étonné par la tendance à la répétition, appel puissant à l’antérieur, y avait reconnu l’appel même de la mort. Mais peut-être cela doit-il apparaître finalement : celui qui cherche à éclairer la répétition par la mort est aussi conduit à briser la mort comme possibilité, à l’enfermer elle-même dans l’enchantement de la répétition. Oui, nous sommes liés au désastre, mais quand l’échec revient, il faut entendre que l’échec est justement ce retour. Le recommencement, comme puissance antérieure au commencement, c’est cela, l’erreur de notre mort [19].»

L’image, qui n’est elle-même que l’apparence de ce qui a disparu, accomplit un acte destructif en tout semblable à la mort, qui substitue à l’être vivant un cadavre qui lui ressemble - tel est le point central. Mon art s’est toujours attaché à la disparition, j’ai toujours voulu disparaître dans mes images, dans la signification ultime de l’image. Mes Autoportraits sont des images de la disparition où la figure en disparaissant donne à l’œuvre sa signification. La mort s’y formalise en des images propres à faire passer la figure du corps, à la faire disparaître en l’effaçant dans la couleur.

Quand l’image se donne pour tâche de saisir dans son essence la signification de l’irreprésentable, de l’impossible à représenter, l’œuvre ne se réalise alors que dans cette appartenance originelle à ce qui manque. C’est le propre du manque d’être toujours voilé par ce dont il est le manque, ce qui conduit sans cesse l’œuvre dans sa recherche de l’art en dehors de l’art et à affronter ce qu’il bien appeler l’effroi d’avoir à réaliser l’irréalisable.

Ce que le Tombeau. Autoportrait dit bien, c’est que l’art appartient au semblant, parce que l’œuvre est elle-même ce qui échappe au critère de vérité. Toujours, par quelque côté, l’image révoque le vrai, se dérobe à sa signification, désignant d’abord cette région où rien ne se vérifie, où ce qui recommence n’a encore jamais commencé, ce qui existe n’existe cependant pas, lieu d’ambiguïté d’où rien ne surgit que sous les espèces d’une ténèbre extérieure, où toute signification est mise à l’épreuve de ce que le vrai doit nier pour devenir possibilité et révéler l’«erreur de notre mort».

C’est la disparition qui apparaît dans une sorte de désinvolture souveraine, une alliance avec la révélation de l’invisible pour exclure le visible, un pacte avec le négatif renversé. Cette volonté d’avancer sans pathos vers la disparition de ma propre figure répond à l’irréalité du moi, sa multiplicité, sa division. «Je» semble dans la plénitude de son unité, toujours en mesure d’agir souverainement et de s’atteindre soi-même, et pourtant celle qui est représentée disparaît, n’est plus moi, est une autre, de sorte que, quand «je» me représente, il me faut disparaître, puisque je ne suis pas celle que je montre. L’œuvre vient en quelque sorte s’installer dans cette vacance. De là, il lui vient un appel qui l’attire vers ce qui la met absolument à l’épreuve, une instabilité essentielle, où l’identité n’est plus identique à elle-même, où le néant se dérobe, où tout se joue sur le droit de s’effacer, la possibilité de disparaître, le pouvoir de mourir.

Mes Autoportraits représentent la tentative de rendre possible la représentation en la saisissant au point où ce qui est présent, c’est l’absence invisible au cœur de l’image, cette absence que l’image met justement son point d’honneur à rendre visible. L’état d’invisibilité n’est pas le point où je me mets en scène, c’est le point que je mets en scène. L’état d’invisibilité que je mets en scène est en relation avec l’exigence radicale de l’art, n’est pas une simple privation de visibilité ni un état psychologique qui me serait propre.

L’œuvre d’art peut bien être monumentale ou inframince, baroque ou minimale, ce qu’elle à dire est immatériel, un immatériel invisible. Cependant elle nomme l’immatériel comme innommable, elle dit l’invisible en elle, et c’est enveloppé, dissimulé dans le voile de l’œuvre elle-même que l’immatériel se montre comme le ressort du visible. Ainsi l’œuvre est-elle le voile qui rend visible l’immatériel, elle le rend visible par le voile et la dissimulation. L’œuvre alors s’efface devant l’invisible qu’elle nomme, elle est le silence qui amène à la parole l’immatériel qui parle en elle. L’immatériel, étant l’invisible et l’indistinct, est ce qui se montre comme œuvre, tout en demeurent caché.

Mon Tombeau. Autoportrait est donc tout à la fois œuvre cachée dans la présence profondément silencieuse de l’invisible, et œuvre présente et visible par l’absence et l’obscurité de l’immatériel. Elle est la cause et le clivage de son propre manque-à-être, et ce qu’elle montre, en donnant forme à l’immatériel et en le nommant (poussière, cendre - et rien), c’est le combat contre la ténèbre et le silence se faisant les gardiens de ce qui se dérobe au regard, se retranche de l’image. L’œuvre, en donnant en une série de portraits et de lettres une image à l’immatériel, mais à l’immatériel comme innommé, représente ce qu’il y a d’invisible dans une figure, son immatériel, avant de se figurer elle-même comme figure de la disparition.

Avec ce Tombeau. Autoportrait, j’aborde l’art comme un commencement retourné sur le manque natif, un commencement invaginé vers l’impossible à représenter où il risque de disparaître. Mon Autoportrait est le langage où s’exprime la disparition et où cette disparition elle-même cesse d’apparaître. Ce suspend de la disparition, cet oubli du manque est tout ce qui désormais est donné à voir. Là est le renversement radical où ce qui est à l’œuvre dans la mort et qui, perpétuant l’être sous l’espèce du néant, fait de l’absence une fascination, de l’effacement une illumination, de la disparition une image et du regard le centre vide du désir incomblable.

L’art est ce qui ouvre un espace libre pour le jeu du Temps et allège l’intimité sans profondeur de l’absence. L’art est l’absence de réponse à ce qui manque et l’artiste est ici celle qui, par son travestissement, sa dissimulation et son inauthenticité, maintient en son œuvre la question ouverte de la séparation, de la disparition et de la détresse. Sans le manque et la détresse, sans l’absence et l’oubli, quelque chose comme l’art existerait-il ?

Jean-Michel Ribettes.

Catalogue Tombeau, Actes Sud, 2007.

Exposition Tudo o que não seja eu au Museu das Artes, Madeire, Portugal

Notes :

* - Tombeau comprend deux installations distinctes. Une sculpture présentée au sol: Tombe de verre, composée d'un caisson de plexiglas transparent et 18 lettres de verre soufflé de Murano, 50 x 160 x 80 cm; - une série de 18 photographies : Tombeau. Autoportrait, 28 x 28 cm chaque.

1 - Le présent texte résulte d'une série d'entretiens avec l'artiste, qui s'y exprime à la première personne.

2 - André CHASTEL, « Le baroque et la mort », in Fables, Formes, Figures, Paris, Flammarion, 1978, p. 205.

3 - Cf. les conclusions d'André CHASTEL, Le Sac de Rome, 1527, Gallimard, 1984.

4 - Maurice BLANCHOT, L'Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, Folio, p. 344.

5 - Il n'est pas indifférent que, pour l'éclairage de tous mes autoportraits, mon choix technique se porte sur deux simples ampoules Tungstène de 500 watts, habituellement réservée à la photographie de natures mortes.

6 - Franz KAFKA, Journal, 6 décembre 1921, Paris, Grasset, 1954.

7 - Cf. Kimiko YOSHIDA, Marry Me ! Actes Sud, 2003 ; - All That's Not Me, Arles, Actes Sud, 2007.

8 - Cf. Jean-Michel RIBETTES, D'une image qui ne serait pas du semblant, Passage de Retz/Paris-Audiovisuel, 2004, p. 178-181. Bien entendu, c'est là une référence directe à Jacques LACAN, « L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud » (1957), in Écrits, Seuil, 1966.

9 - Les spécialistes que j’ai pu consulter après coup sur l’histoire du verre (Pierre Rosenberg, Musée du Louvre, Paris; Pierre Studenmeyer, Mouvements modernes, Paris ; Liliane Fawcett, Themes & Variations, Londres) prêtent à ces lettres une valeur d’unicité et d’exception : il apparaît qu’il n’existe aucun alphabet de verre soufflé, que de telles lettres n’ont jamais été exécutées auparavant par aucun souffleur. Ce que j’ai vérifié, de fait, auprès des plus grands verriers de Murano. Tous réfuté la possibilité qu’il y aurait de souffler de telles lettres : seul Pino Signoretto, universellement considéré par ses pairs pour son extrême habileté, a su répondre au défi technique et artistique que représentait la réalisation de ce projet. Le maître, après avoir relevé le défi, a tenu à co-signer avec moi chacune des lettres que j’avais dessinée à l’échelle de mon visage. Bien entendu, la découverte, que j’ai faite après-coup, du caractère unique de ce texte de verre soufflé m’a largement confortée dans cette étrange initiative que j’avais eue de réaliser mon propre Tombeau et d’oser affronter, ce faisant, les signification de l’effroi et de la détresse.

10 - Il est remarquable qu’en hébreu, le nom du premier « homme » (Adam – adam est en réalité le mot générique désignant tout homme) et la couleur « rouge » (adom) ont une étymologie commune, qui se rattache étroitement à la « terre » (adama) et au « sang » (dam).

11 - Cette série de photos, pour laquelle j’emploie toujours la même lumière blanche que pour mes précédents autoportraits (deux ampoules au tungstène 500 watts), sont pour la première fois réalisées avec un reflex numérique, Olympus E-1.

12 - Jacques LACAN, « Jeunesse de Gide », in Écrits, op. cit., p.762.

13 - Jacques LACAN, « Position de l'inconscient », in Écrits, op. cit., p. 848.

14 - Maurice BLANCHOT, op. cit., p. 325-326.

15 - Vladimir JANKÉLÉVITCH, La Mort, Gallimard, 1960.

16 -L’irrévocable alexandrin est de CHASSIGNET, poète français qui publie, en 1594, un recueil de cinq cents sonnets funèbres, Le Mépris de la vie et Consolation de la mort.

17 - Maurice BLANCHOT, op. cit., p. 327.